Liebe Leserinnen und Leser,

seit fast 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Pricing – sowohl als Berater als auch operativ in Unternehmen. Der Einfluss von Pricing war immer enorm: Kleine Anpassungen, richtig umgesetzt, können großen Erfolg nach sich ziehen. Doch ebenso können kleine Fehler zu erheblichen verpassten Chancen führen.

Derzeit gibt es besonders viele dieser Chancen, denn die durch KI revolutionierten Märkte eröffnen völlig neue Möglichkeiten für exponentiell wachsendes Business. Dies betrifft nicht nur SaaS-Anbieter, die KI-Features als Pioniere in ihre bestehenden Lösungen integrieren, um ihren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten und natürlich auch zu monetarisieren. Es betrifft ebenso Entwickler rein auf KI-basierender Agenten, die beginnen, die etablierten SaaS-Platzhirsche herauszufordern.

Wer nicht nur das Produkt, sondern auch das Pricing gezielt optimiert, wird von den wachsenden Potenzialen profitieren. Wenig überraschend zeigen die Ergebnisse unserer Umfrage, dass die Mehrheit der befragten SaaS-Experten plant, ihr Pricing in naher Zukunft zu überarbeiten.

Herzliche Grüße

Dr. Sebastian Voigt

Partner & Geschäftsführer, hy

Liebe Leserinnen und Leser,

der Preis, genauer gesagt seine Transparenz, begleitet mich meine gesamte berufliche Laufbahn. Nachdem ich mit vor 20 Jahren Preis.de gegründet und später als Chief Revenue Officer bei idealo den Marktvergleich im Consumer-Bereich vorangetrieben habe, fasziniert mich heute die Frage: Wie bringen wir die gleiche Transparenz in den oft undurchsichtigen Kosmos des B2B-Softwaremarktes?

Mit OMR Reviews schaffen wir genau das – durch authentische Nutzerbewertungen, detaillierte Feature-Informationen und Einblicke in die Preisgestaltung.

Die vorliegende Studie, die wir gemeinsam mit unseren Freunden der Unternehmensberatung hy erstellt haben, geht den nächsten entscheidenden Schritt. Wir haben über 4.000 Software-Profile analysiert, um die aktuellsten Trends im SaaS-Pricing aufzuzeigen und zu zeigen, welche Strategien für Anbieter heute und in Zukunft erfolgversprechend sind. Denn in einer Welt, in der künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle revolutioniert und der klassische „per user“-Ansatz an seine Grenzen stößt, wird ein intelligentes und faires Pricing zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Diese Studie soll Ihnen Inspiration und eine verlässliche Grundlage für die richtigen Entscheidungen in diesem dynamischen Umfeld bieten. Ich wünsche eine aufschlussreiche Lektüre!

Herzlichst

Philipp Schrader

Geschäftsführer, OMR Reviews

Meet hy & OMR Reviews

Dr. Sebastian Voigt

Partner & Geschäftsführer, hy

Knapp 20 Jahre in Pricing und Commercial Excellence unterwegs (u.a. bei Bertelsmann, ProSiebenSat1, Axel Springer), 100+ Pricing-Projekte.

Charlotte Pohlmann

Principal, hy

Expertin für Go-To-Market- und Monetarisierungs-strategien für digitale Geschäftsmodelle, mit Erfahrung aus Start-Ups und zahlreichen Beratungsprojekten.

Mariella Knospe

Senior Consultant, hy

Spezialistin für Pricing-Strategien von digitalen Businesses sowie die Erstellung und Implementierung neuer Geschäftsmodelle.

Marvin Müller

VP Marketing, OMR Reviews

Experte für Marketing-Strategie und Growth, mit Erfahrung bei Google und tiefem Know-how in Performance-Marketing & Search.

Außerdem bedanken wir uns bei allen, die zum Report beigetragen haben: Hendrik Weingarten, Lukas Drömann, Justus Schwarz, Franziska Gutow, Ann-Sophie Teckemeier.

Meet the external Experts

Tom Adebahr

DOCUFY

Philipp Baumanns

telli

Redstone

Moritz Drechsel

4SELLERS

Sophie Genty

compleet

Maurice Gimbel

Gastromatic

Tobias Hagenau

awork

Boy Hengstmann

evasys

Christoph Jost

Flex Capital

Benedikt Kordtomeikel

PMI Advisory

Malte Kosub

Parloa

Caroline Kues

heyData

Tobias Miesel

MOCO

Dr. Oliver Pabst

Redalpine

Hanno Renner

Personio

Jörg Rheinboldt

HEARTFELT_

Sven Ripper

SevDesk

Vivian Seidel

SalesViewer

Nikolai Skatchkov

Circula

Sebastian Stang

Magnolia

Maria Zerhusen

Empion

Christoph Zöller

Instaffo

Meet the hy Experts

Frank Gehrig

Partner, hy

Mariella Knospe

Senior Consultant, hy

Charlotte Pohlmann

Principal, hy

Anne Ringbeck

Vice President, hy

Christoph Röttgen

Senior Vice President, hy

Dr. Sebastian Voigt

Partner & Geschäftsführer, hy

Wir haben 180 SaaS-Unternehmer befragt und interviewt und über 4.000 OMR Reviews Profile analysiert

Wir haben die Preisgestaltung aus über 4.000 OMR Reviews Profilen analysiert

Wir haben in einer Online-Umfrage 180 Antworten von SaaS-Unternehmen zur KI-Preisstrategie erhalten

Durch Gespräche mit 30 externen sowie hy-internen Experten konnten wir fundierte Erkenntnisse zu State-of-the-Art KI-Preismodellen gewinnen.

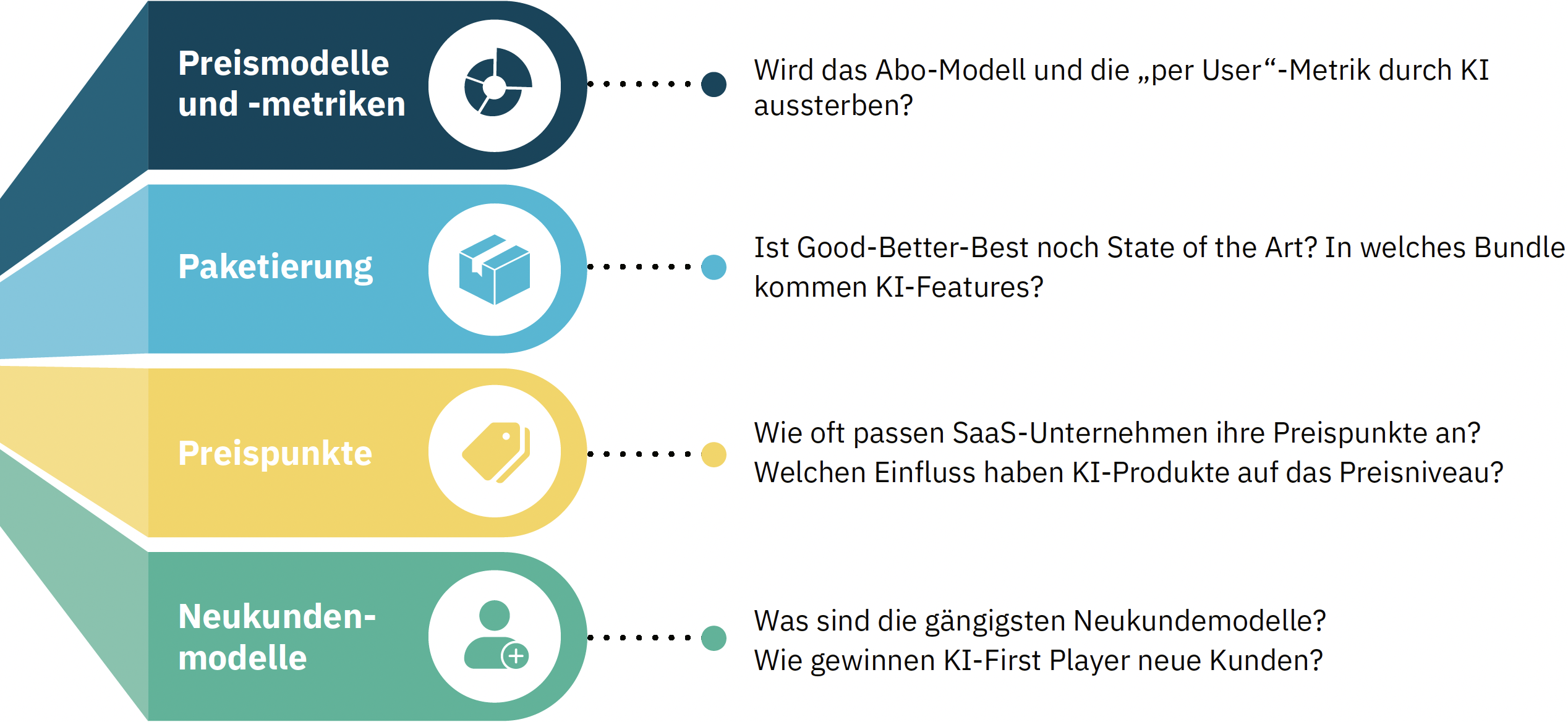

Daraus haben wir Best Practices und Trends für SaaS und AI Pricing in 2026 abgeleitet. Unser Fokus liegt dabei auf vier zentralen Pricing Themen:

Keine Zeit, den gesamten Report zu lesen?

Zentrale Erkenntnisse aus diesem Report …

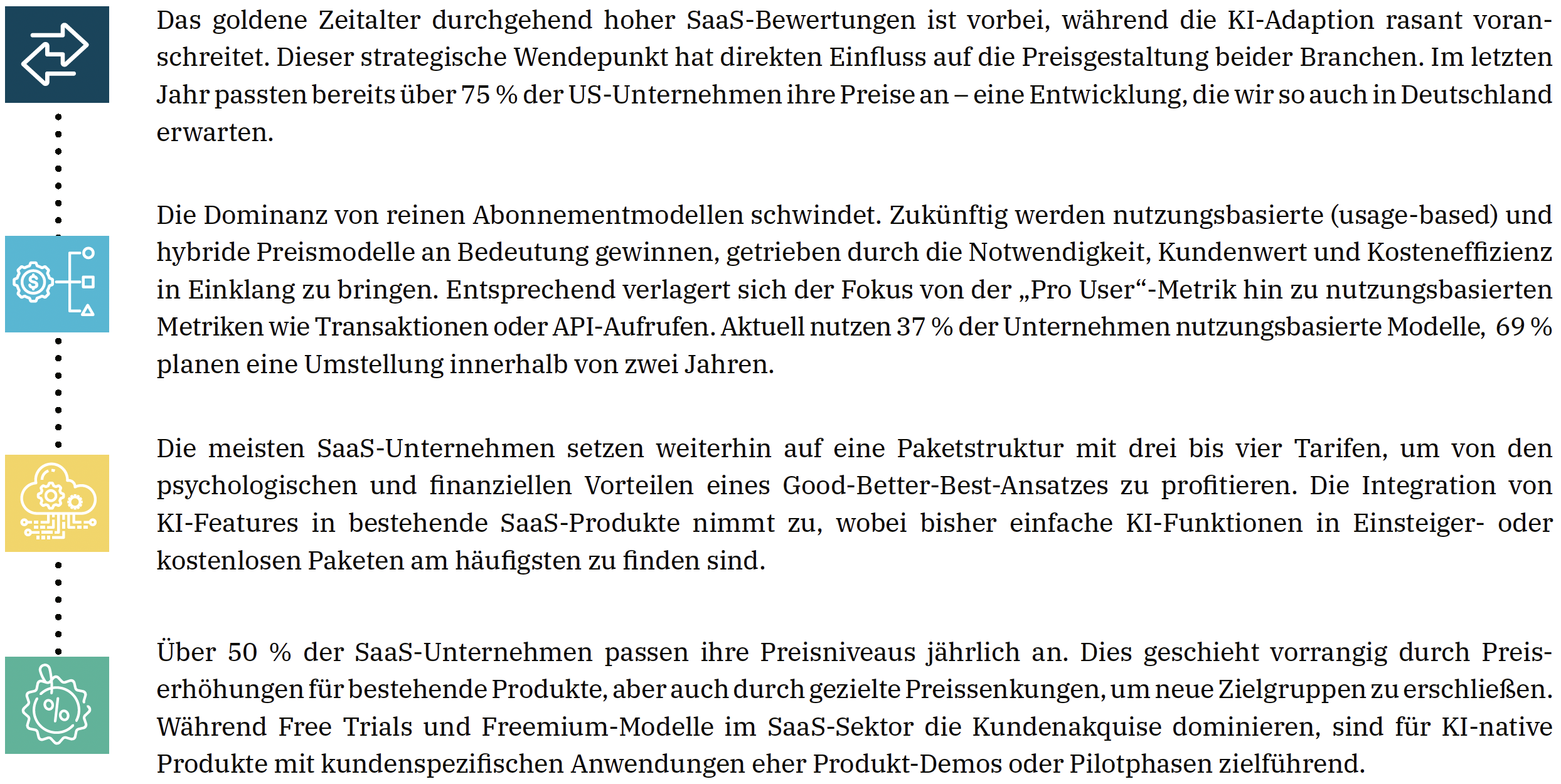

Auf SaaS-Modelle kommt ein Strukturwandel zu

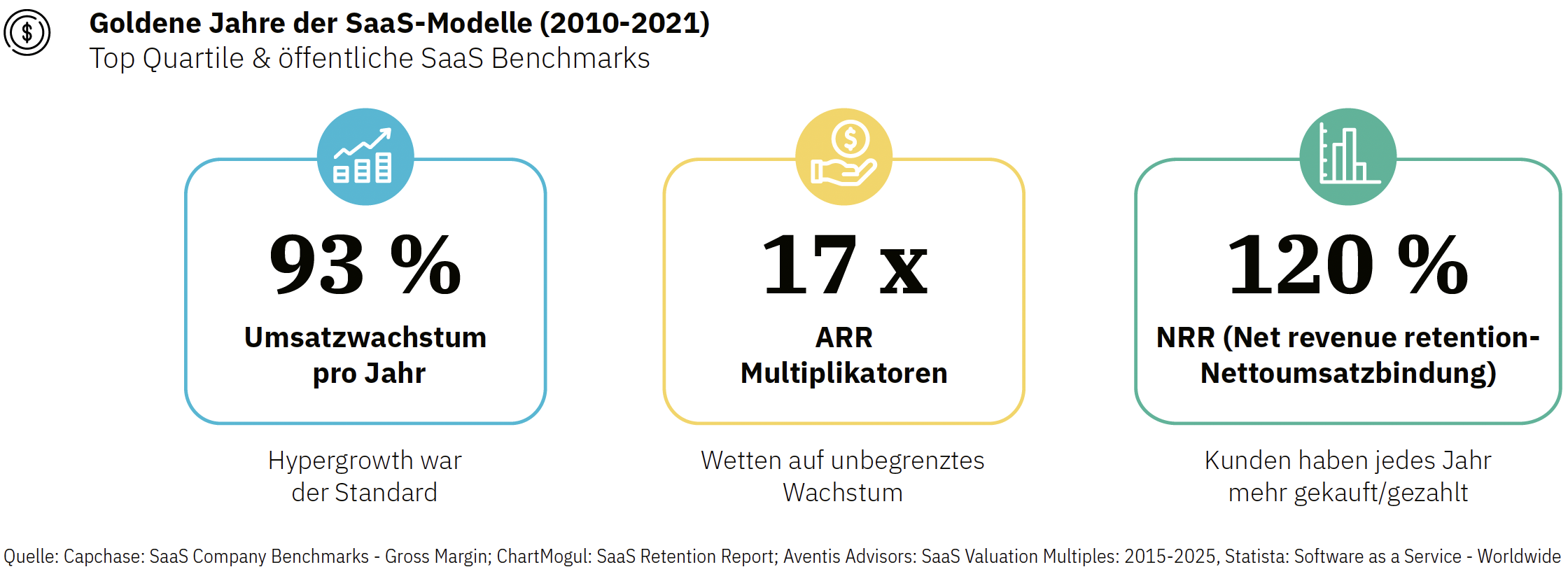

Lange Zeit waren SaaS-Unternehmen der Inbegriff eines verlässlichen Investment-Cases – mit kontinuierlichem Wachstum, skalierbaren Nutzerzahlen und attraktiven Recurring Revenues

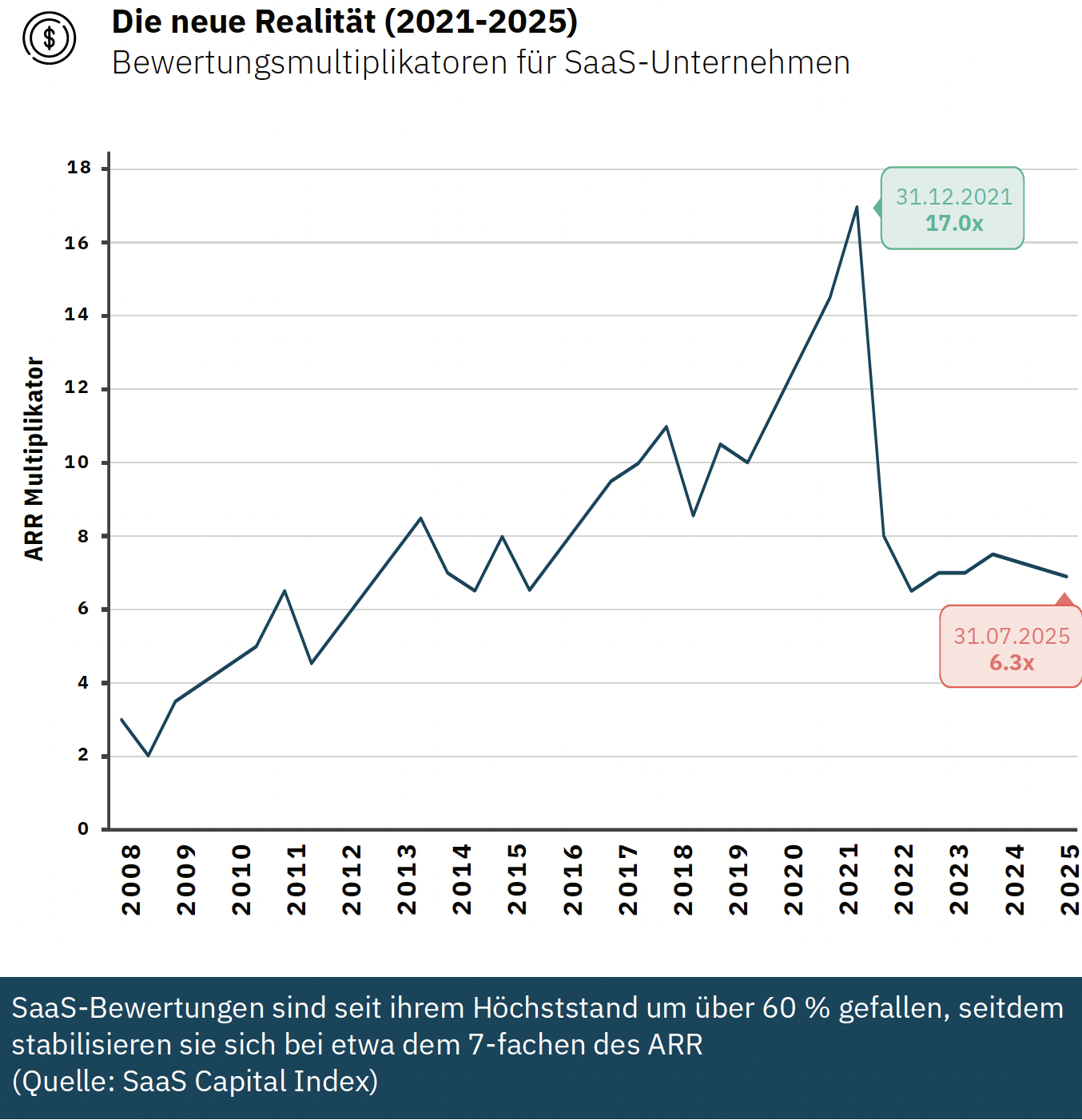

Sind die goldenen SaaS-Jahre zu Ende? Bewertungsmultiples fallen seit dem Hochpunkt 2021 um über 60 % und erzwingen Anpassungen

Quelle: Capchase: SaaS Company Benchmarks – Gross Margin; ChartMogul: SaaS Retention Report; Aventis Advisors: SaaS Valuation Multiples: 2015-2025, Statista: Software as a Service – Worldwide

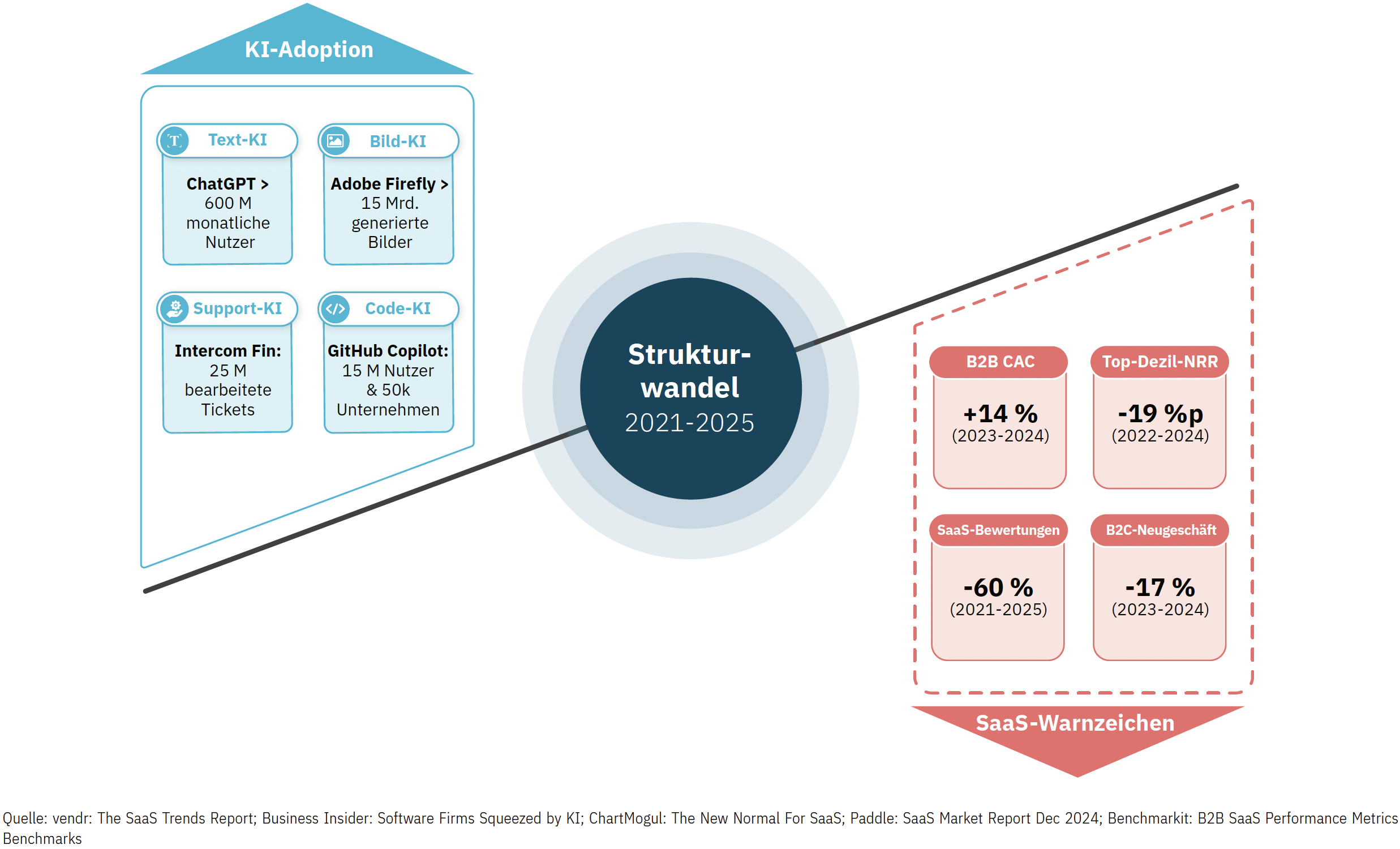

Strategischer Wendepunkt: Die Stabilität klassischer SaaS-Modelle gerät ins Wanken, während KI immer mehr adaptiert wird

3 von 4 Softwareunternehmen in den USA haben ihre Preisgestaltung im letzten Jahr geändert. In Deutschland erwarten wir den gleichen Trend.

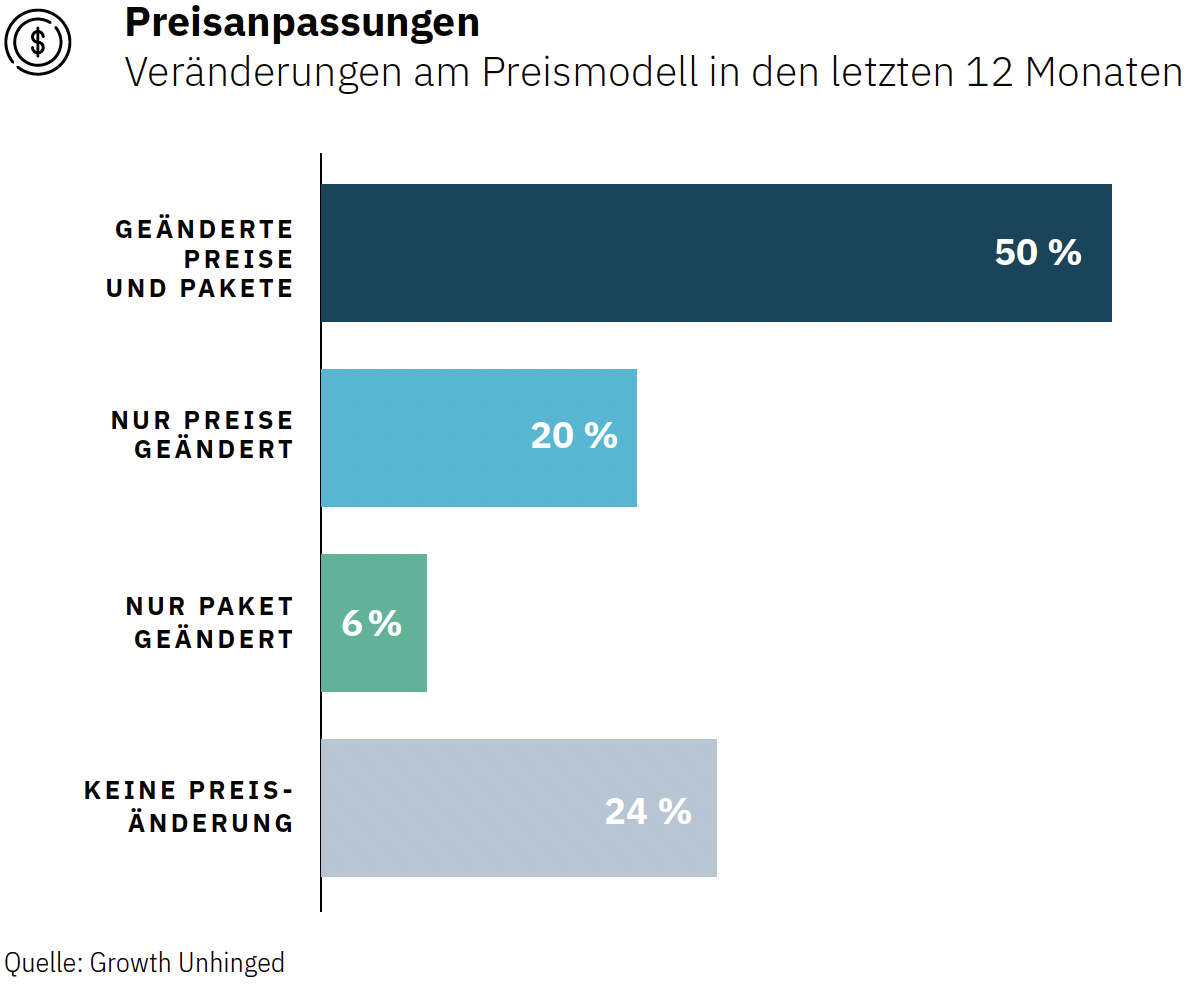

Drei Viertel der US-amerikanischen Softwareunternehmen haben im letzten Jahr ihre Preisgestaltung angepasst. Das zeigt deutlich, wie stark sich der SaaS-Markt unter dem Einfluss neuer Technologien wandelt. Auch in Deutschland zeigen sich ähnliche Dynamiken: Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen nimmt aktuell Veränderungen an ihrer Preisstruktur vor. 50 % führen neue Preismodelle ein, etwa nutzungs- oder transaktionsbasierte Ansätze, die besser auf unterschiedliche Kundensegmente eingehen. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der Einsatz von KI. Nur 24 % der Unternehmen planen derzeit keine Änderungen, was die zentrale Rolle von Pricing als Steuerungsinstrument in einem technologiegetriebenen Wettbewerbsumfeld eindrücklich bestätigt.

Preismodelle und -metriken

Bevor wir tief eintauchen: Was ist ein Preismodell und was ist eine Preismetrik?

Preismodell

Ein Preismodell beschreibt, wie man etwas abrechnet, etwa über Lizenzen, Subscriptions, nutzungsbasierte oder ergebnisbasierte Modelle. Dabei können verschiedene Preismetriken kombiniert werden, um die Umsatzlogik flexibel und kundenorientiert zu gestalten.

Preismetrik

Die Preismetrik beschreibt, was man abrechnet, also welche Einheit oder Bezugsgröße der Kunde bezahlt, z.B. pro Nutzer, pro Transaktion oder pro Nutzungseinheit. Sie legt die konkrete Bemessungsgrundlage für den Preis innerhalb eines Preismodells fest.

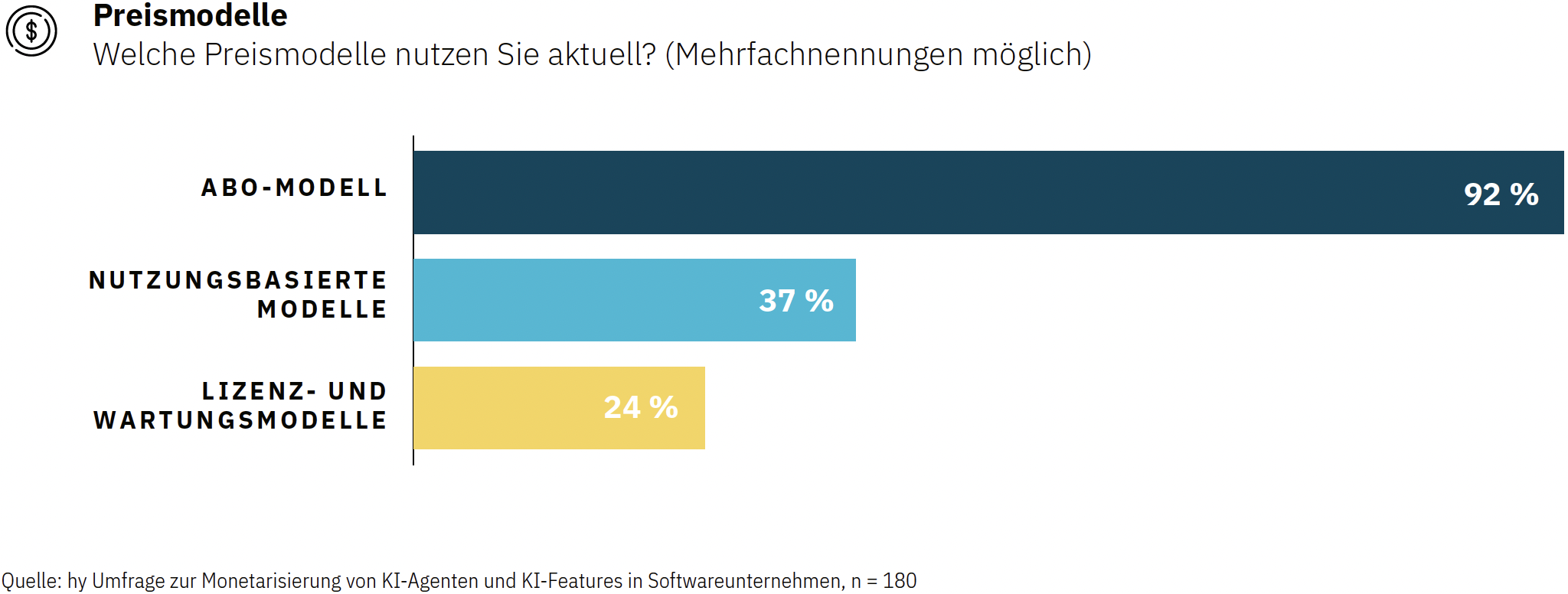

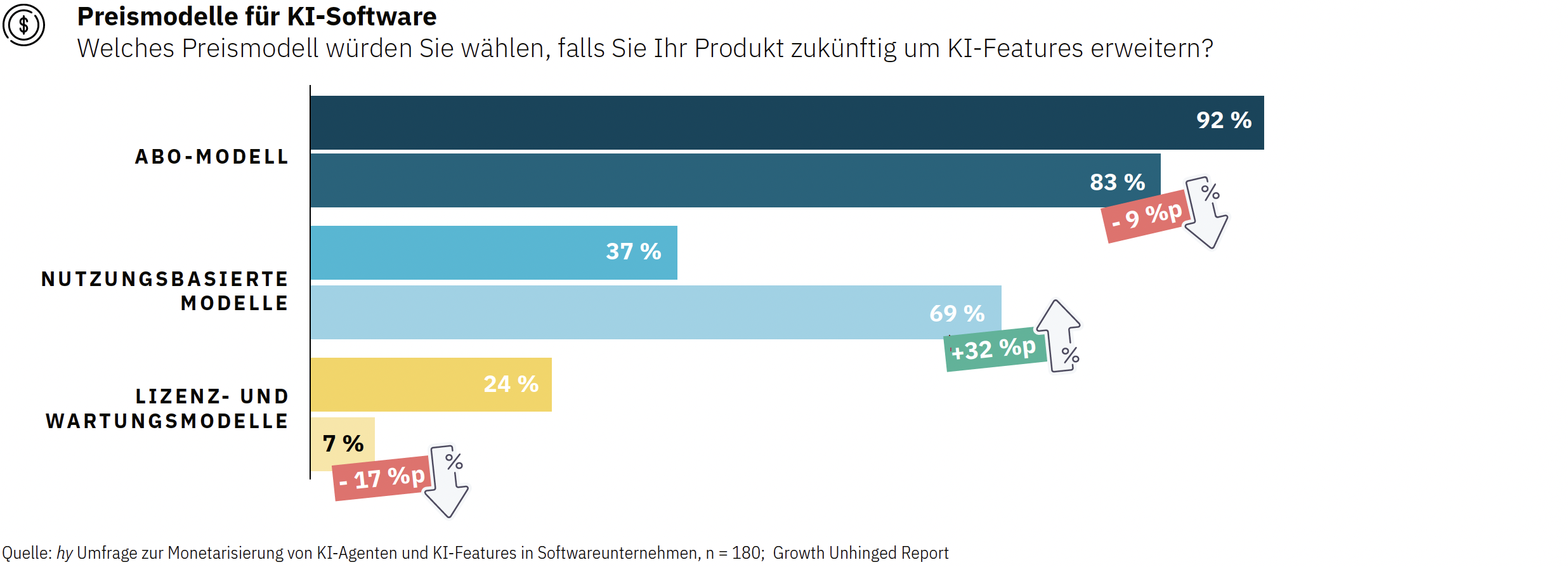

Im Markt sehen wir, dass drei große Preismodelle dominieren – insbesondere das Abo-Modell wird von nahezu allen Anbietern eingesetzt

Das Abo-Modell ist heute das Maß aller Dinge in der Softwarebranche. Mit 92 % Nutzung prägt es die Monetarisierungspraxis und gilt als Branchenstandard für planbare, wiederkehrende Umsätze, ideal für Produkte mit kontinuierlichem Mehrwert wie SaaS-Angebote oder digitale Plattformen.

37 % der Anbieter setzen ergänzend auf nutzungsbasierte Modelle, bei denen nur gezahlt wird, was tatsächlich genutzt wird.

Sie eignen sich besonders bei schwankendem Bedarf oder transaktionsbasierten Leistungen und ermöglichen eine faire, skalierbare Preisgestaltung. Das Lizenz- und Wartungsmodell verliert an Bedeutung: Es kommt bei nur noch 24 % zum Einsatz.

Insgesamt zeigt sich: Das Abo-Modell bleibt führend, doch in der Praxis zählt oft die richtige Kombination verschiedener Ansätze.

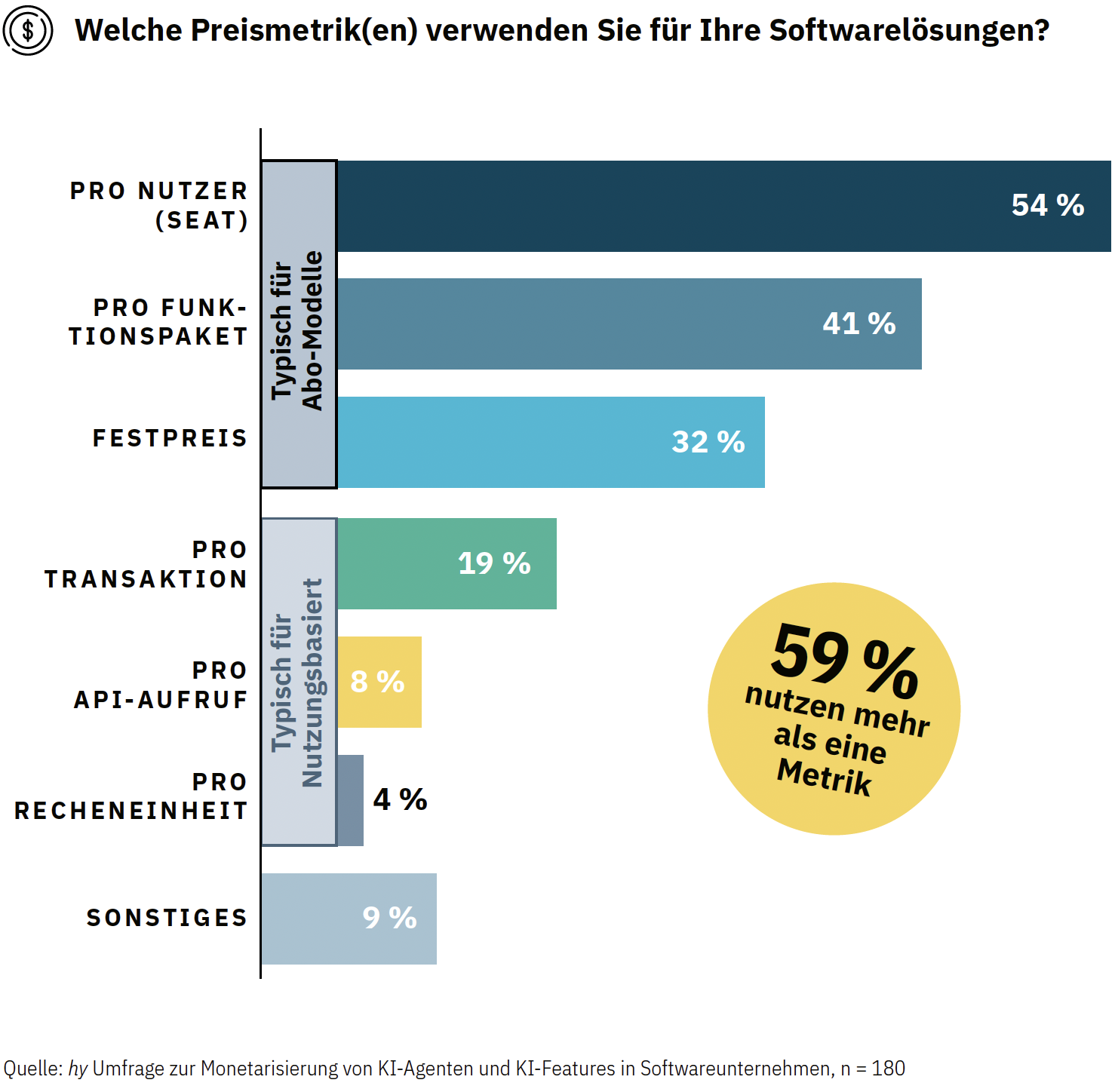

Aufgrund der weiten Verbreitung von Abo-Modellen dominieren auch Preismetriken wie „pro Nutzer“ oder „pro Funktionspaket“

Unter den genutzten Preismetriken dominieren derzeit zwei Optionen: 54 % der Anbieter rechnen pro Nutzer ab, dicht gefolgt von 41 % mit einer Bepreisung nach Funktionspaketen. Beide Ansätze sind typisch für das Abo-Modell und spiegeln dessen starke Verbreitung im Markt wider.

Gleichzeitig bleiben auch klassische Modelle wie Festpreise (32 %) oder transaktionsbasierte Metriken (19 %) relevant. Auffällig ist der Trend von hybriden Ansätzen: 59 % der Anbieter kombinieren mehrere Preismetriken, etwa nutzerbasierte Abrechnung mit API-Volumen oder Rechenleistung. So lässt sich der Preis besser am tatsächlichen Mehrwert ausrichten.

Die Wahl der passenden Metrik ist dabei kein technisches Detail, sondern eine strategische Entscheidung. Eine gute Preismetrik orientiert sich am wahrgenommenen Mehrwert – je klarer dieser abgebildet ist, desto stärker werden Wachstum und langfristige Kundenbindung gefördert.

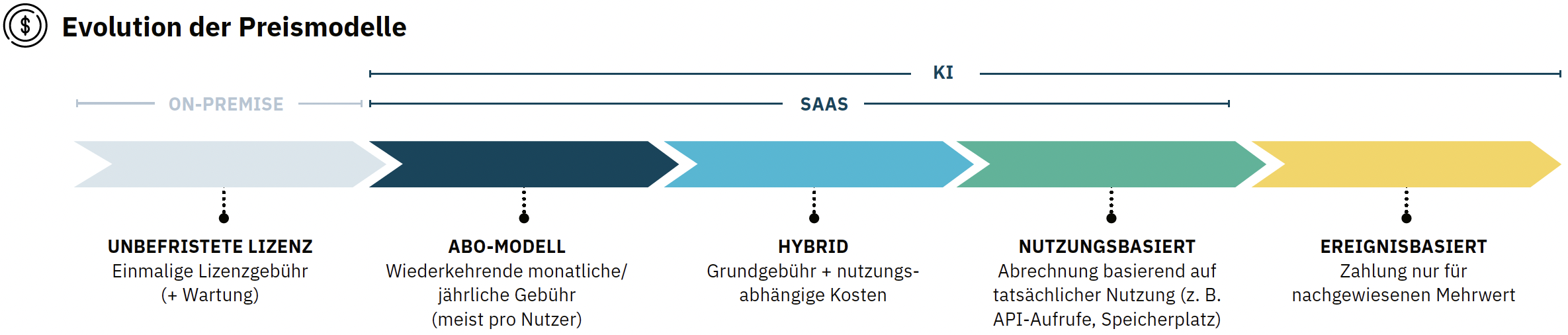

Früher wurde Software über Einmallizenzen verkauft und lokal installiert. Mit der Cloud begann das Abo-Zeitalter mit zentraler Bereitstellung und wiederkehrenden Umsätzen.

Jetzt folgt mit KI die nächste Stufe: Nutzung kann in Echtzeit gemessen und gemäß dem Verbrauch bepreist werden. Jeder Prompt erzeugt direkte Rechenkosten, besonders KI-native Firmen und große US-Player passen ihre Modelle entsprechend an.

Beispiele wie Claude AI zeigen, wie sich diese Entwicklung in der Praxis umsetzt: Hier erfolgt die Abrechnung nutzungsbasiert über verarbeitete Tokens. Je mehr Inhalte erzeugt oder analysiert werden, desto höher die Kosten. Auch Adobe hat mit Firefly das Preismodell für KI-Funktionen angepasst und nutzt Credits für KI-generierte Bilder oder Texteffekte.

Der Markt bewegt sich damit klar in Richtung hybrider und nutzenorientierter Modelle; intelligenter, anpassungsfähiger und stärker auf den tatsächlichen Mehrwert ausgerichtet.

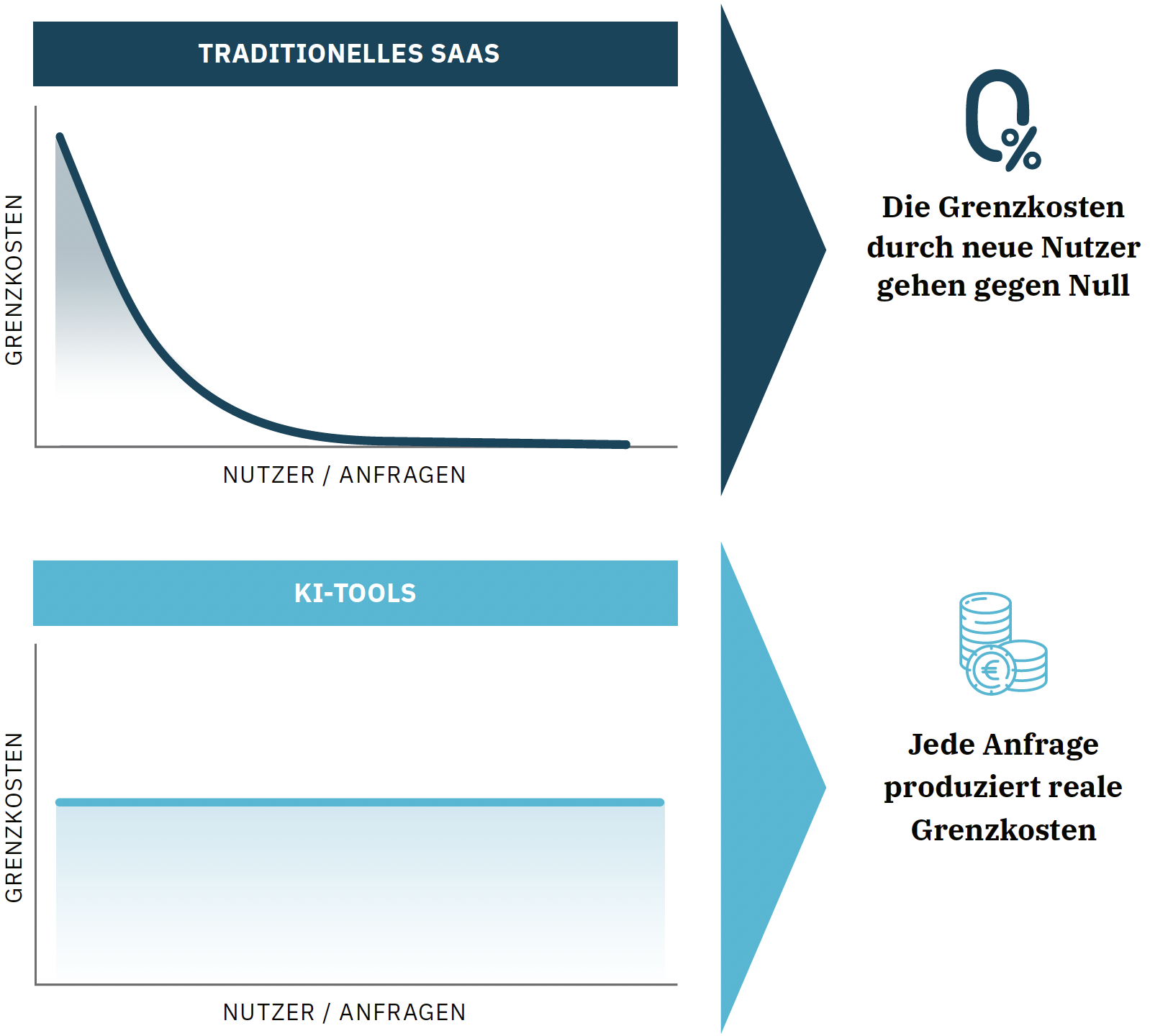

Auch aufgrund von variabler GPU-Kosten bei KI-Tools müssen Unternehmen ihre Preismodelle und -metriken überdenken

In den kommenden Jahren planen deshalb viele einen Wechsel hin zu einem nutzungsbasierten Preismodell

Wer KI-Funktionen vermarktet, muss auch das Preismodell neu denken. Während klassische Software noch zu 92 % über Abos vertrieben wird, sind es bei KI-Features nur 83 %. Nutzungsbasierte Modelle legen stark zu (von 37 % auf 69 %). Lizenz- und Wartungsmodelle sinken auf 7 %. In den USA ist der Wandel weiter: 60 % der Anbieter setzen auf hybride oder nutzungsbasierte Modelle, klassische Abo-Ansätze spielen nur noch bei 32 % eine zentrale Rolle.

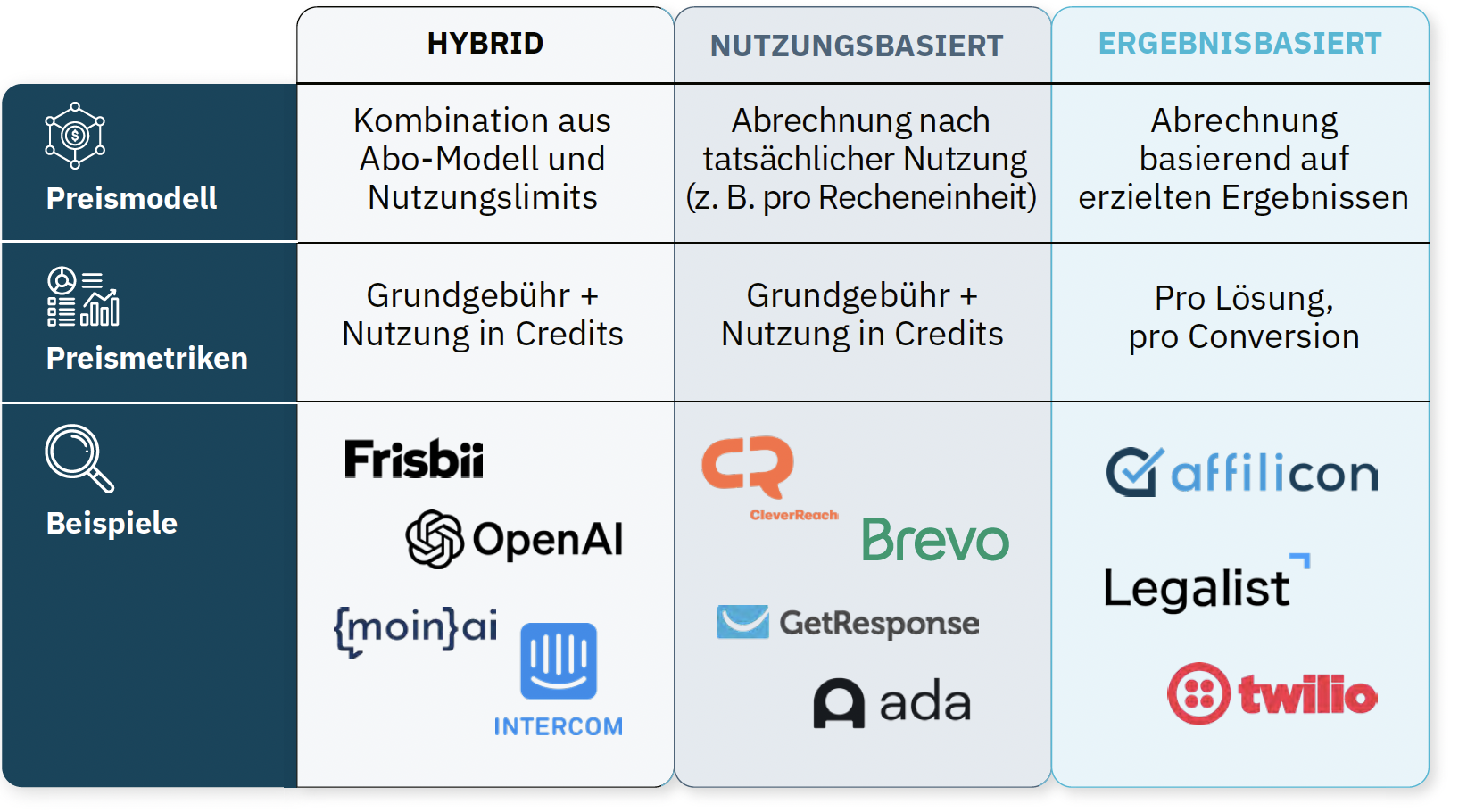

Die drei in der Zukunft am relevantesten Preismodelle sind bei KI-Software heute schon weit verbreitet.

Die drei zentralen Preismodelle für KI-Software setzen sich bereits durch: Hybride Modelle verbinden Planbarkeit mit Skalierungspotenzial. Nutzungsbasierte Modelle schaffen Transparenz, senken Einstiegshürden und ermöglichen exakte Abrechnung. Ergebnisbasierte Modelle orientieren sich am realen Mehrwert und teilen Chancen und Risiken mit dem Kunden.

Alle drei fördern faire, flexible und wachstumsorientierte Monetarisierung, passend zur Dynamik moderner KI-Lösungen.

Oftmals fehlen auch Marktgegebenheiten und die nötige Infrastruktur, um ergebnisbasiertes („outcome-based”) Pricing umzusetzen

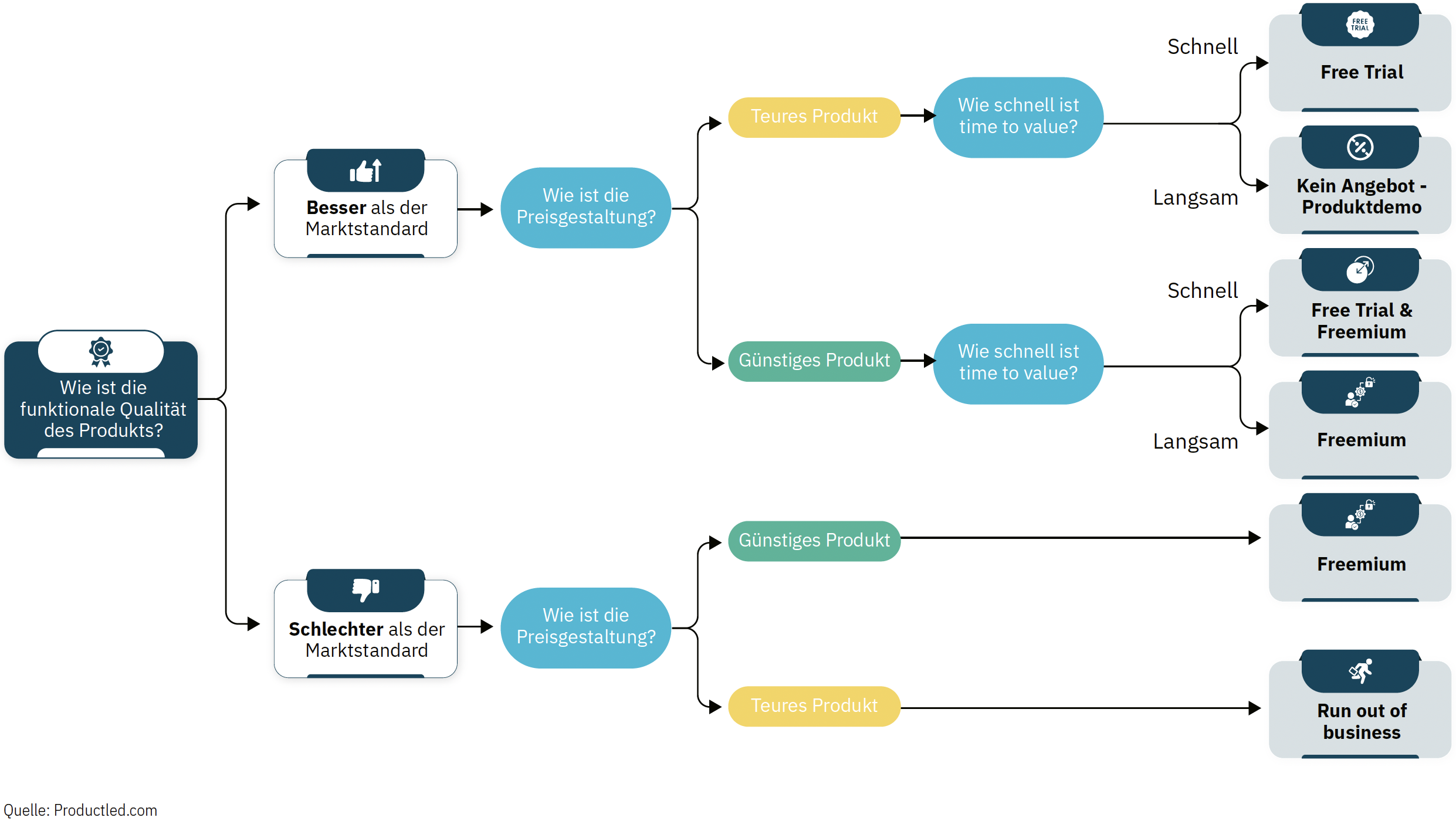

Gerade im Bereich KI stehen viele Anbieter vor der Herausforderung, ein passendes Preismodell zu entwickeln. Marktstandards existieren oft noch nicht und die nötigen Strukturen zur präzisen Messung von Ergebnissen sind nicht immer vorhanden. Um dennoch eine fundierte Entscheidung treffen zu können, hilft ein strukturiertes Vorgehen.

Das Entscheidungsframework unterstützt dabei, Schritt für Schritt das geeignete Modell auszuwählen. Wird direkt eine Headcount-Stelle ersetzt, eignet sich ein agentenbasiertes Preismodell. Dabei wird der Agent als fractional FTE positioniert und das Headcount-Budget als Zielgröße genutzt.

Lassen sich klare Ergebnisse messen, bietet sich ein outcome-basiertes Modell an, bei dem ausschließlich Resultate bepreist werden und der Nachweis des geschaffenen Werts erbracht werden muss. Sind die Ergebnisse nicht eindeutig messbar, kommt es darauf an, ob die Aufgaben im Volumen stark variieren. Ist dies der Fall, ist ein nutzungsbasiertes Preismodell sinnvoll, das auf einem Konsummodell beruht und sich weiterentwickeln lässt.

Variieren die Aufgaben hingegen nicht stark, empfiehlt sich ein workflowbasiertes Preismodell, bei dem „pro Prozess” abgerechnet wird und Einfachheit mit Wertschöpfung in Balance gebracht wird.

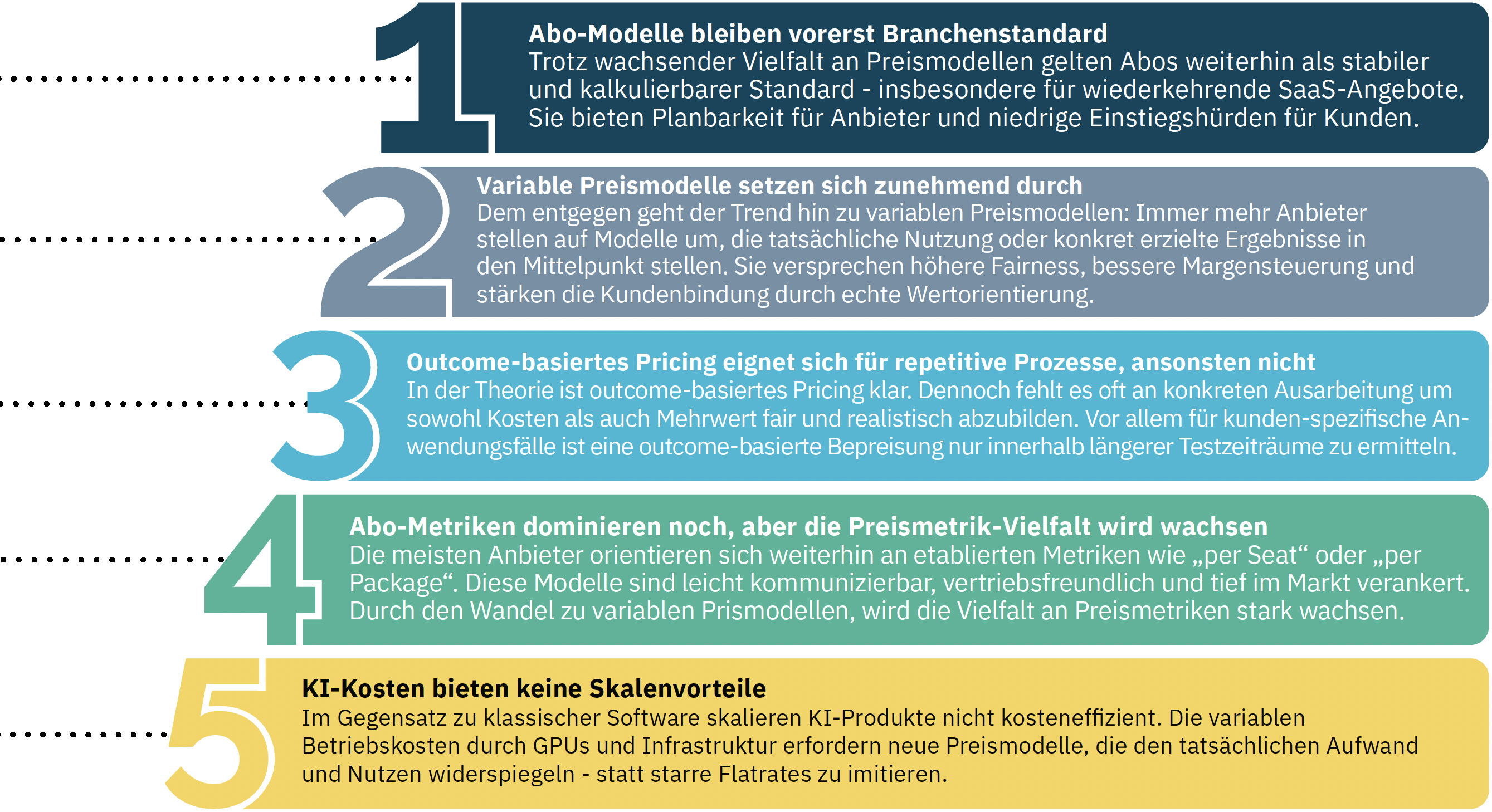

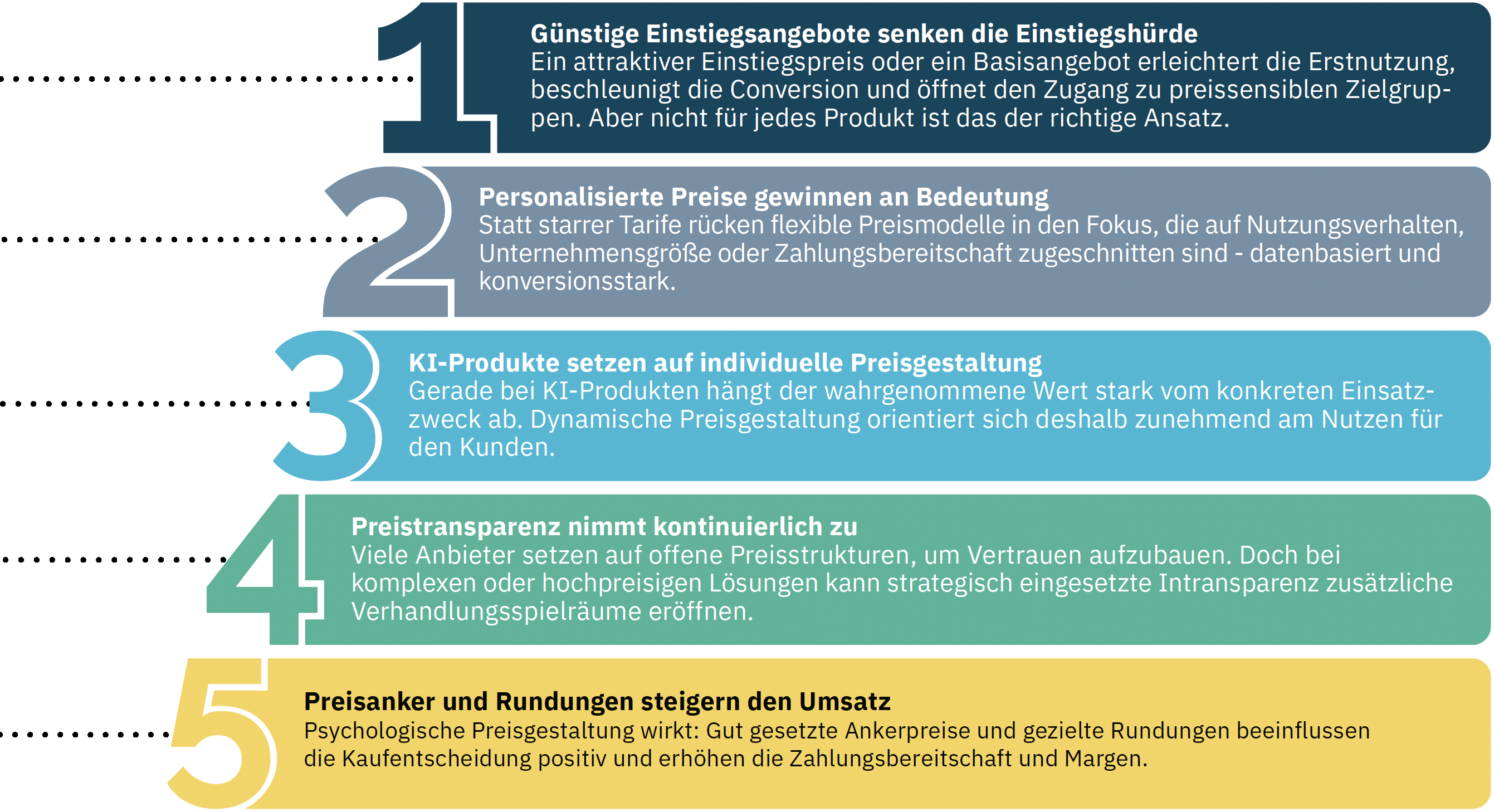

Top 5 Insights zu Preismodellen und -metriken

Paketierung

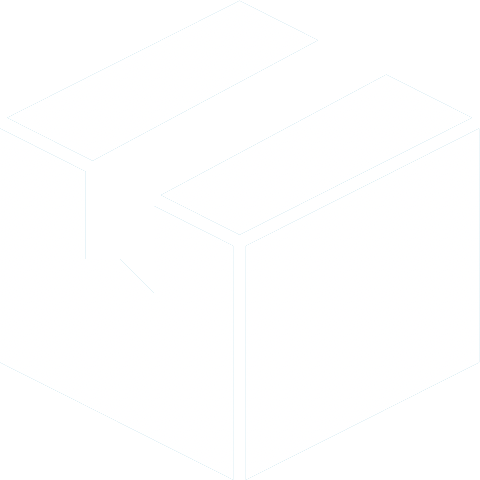

Durch die technische Flexibilität von SaaS-Produkten haben sich viele unterschiedliche Paketierungsoptionen ergeben

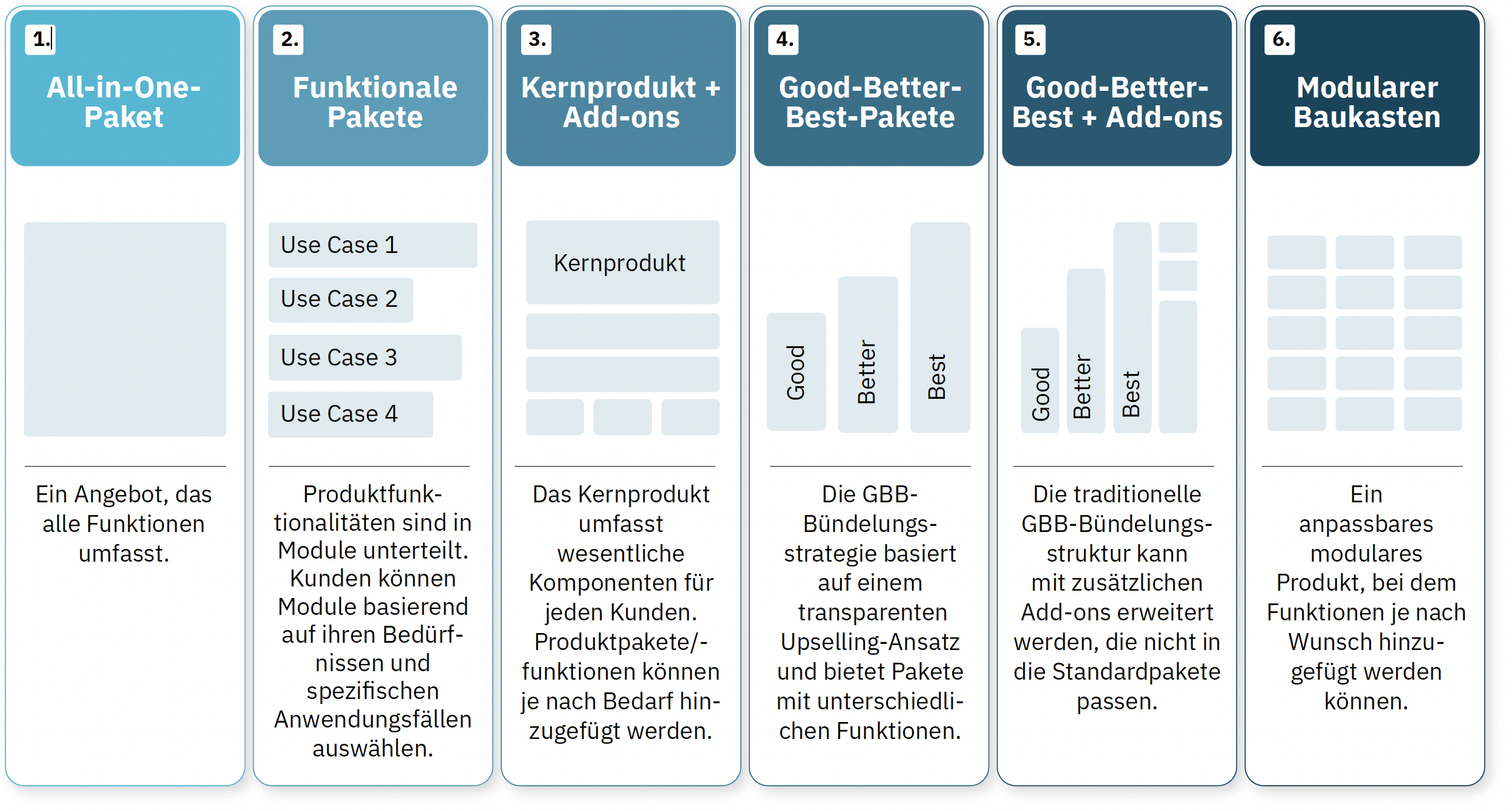

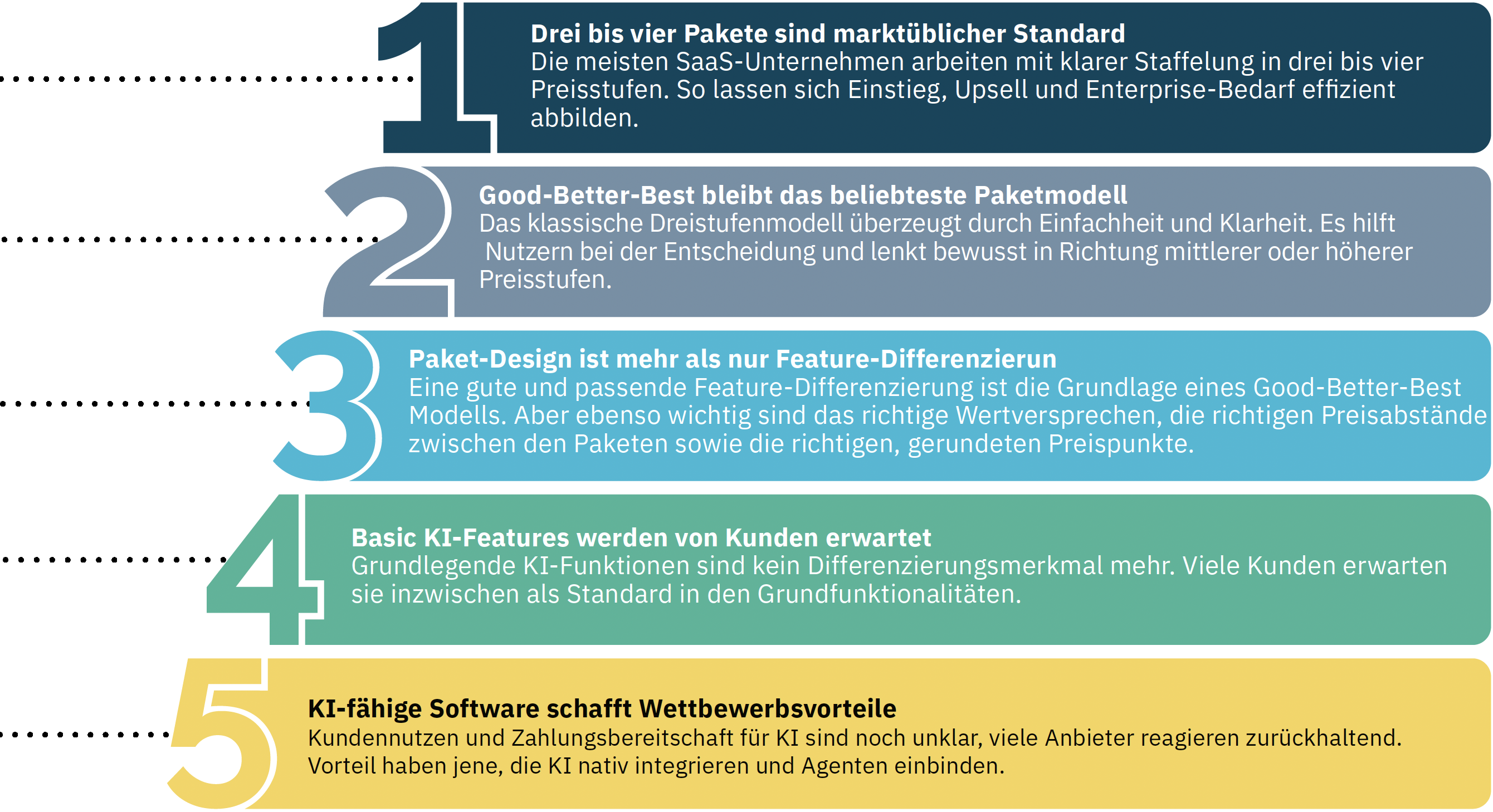

Im SaaS-Bereich gibt es eine klare Tendenz zu drei oder vier Paketen – weniger oder mehr Pakete bilden eine Ausnahme, aber können dennoch sinnvoll sein

Ein Blick auf die bei OMR Reviews gelisteten SaaS-Anbieter zeigt ein klares Muster: Die Mehrheit nutzt drei, teils auch vier Pakete, meist im Rahmen der bewährten Good-Better-Best-Strategie. Dieses Modell bietet klare Struktur, erleichtert die Orientierung und schafft nachvollziehbare Leistungsunterschiede.

Mehr als vier Pakete bieten meist modulare Lösungen mit Fokus auf Anpassbarkeit auf kundenindividuelle Anwendungsfälle. Um auch hier ein klares Wertversprechen an die Kunden kommunizieren zu können ist es wichtig, dass die Pakete klar differenzierbar bleiben, sich nicht gegenseitig kannibalisieren und der Auswahlprozess für den Kunden dennoch intuitiv bleibt.

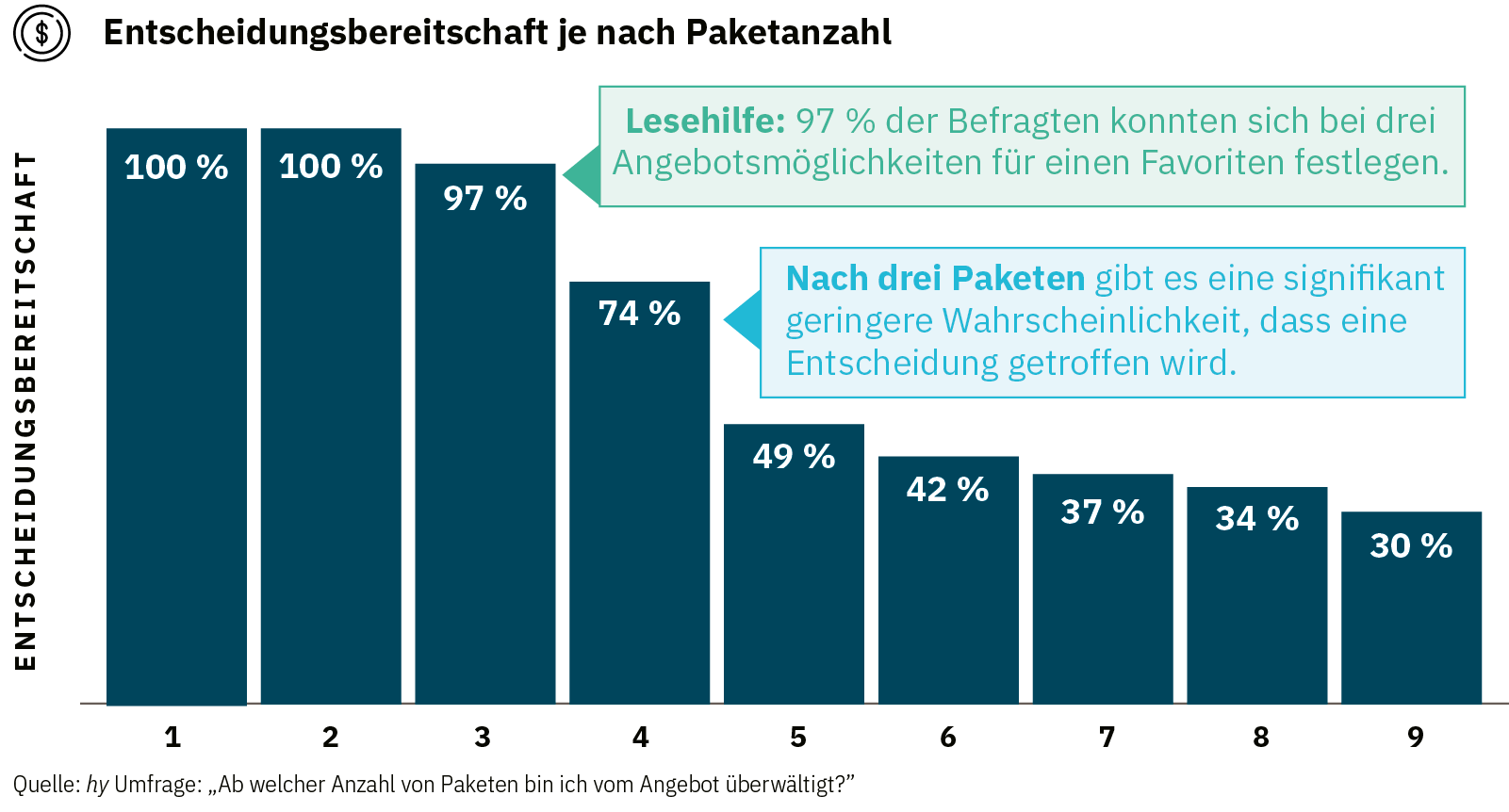

Aus psychologischer Sicht bevorzugen Nutzer Übersichtlichkeit: Drei Pakete sind gut, danach nimmt die Entscheidungsfreude deutlich ab …

Weniger ist mehr, vor allem bei der Anzahl der Preispakete.

Unsere Umfrage zeigt: Drei Optionen bieten den besten Rahmen für eine zielgerichtete und effiziente Kaufentscheidung. Psychologisch sinkt die Entscheidungsbereitschaft ab der vierten Alternative deutlich, da zu viele Möglichkeiten schnell überfordern. Zu wenige Optionen bergen hingegen das Risiko, dass potenzielle Kunden kein passendes Angebot finden, insbesondere bei heterogenen Zielgruppen.

Drei klar differenzierte Pakete schaffen das optimale Gleichgewicht zwischen Auswahlvielfalt und Entscheidungsentlastung.

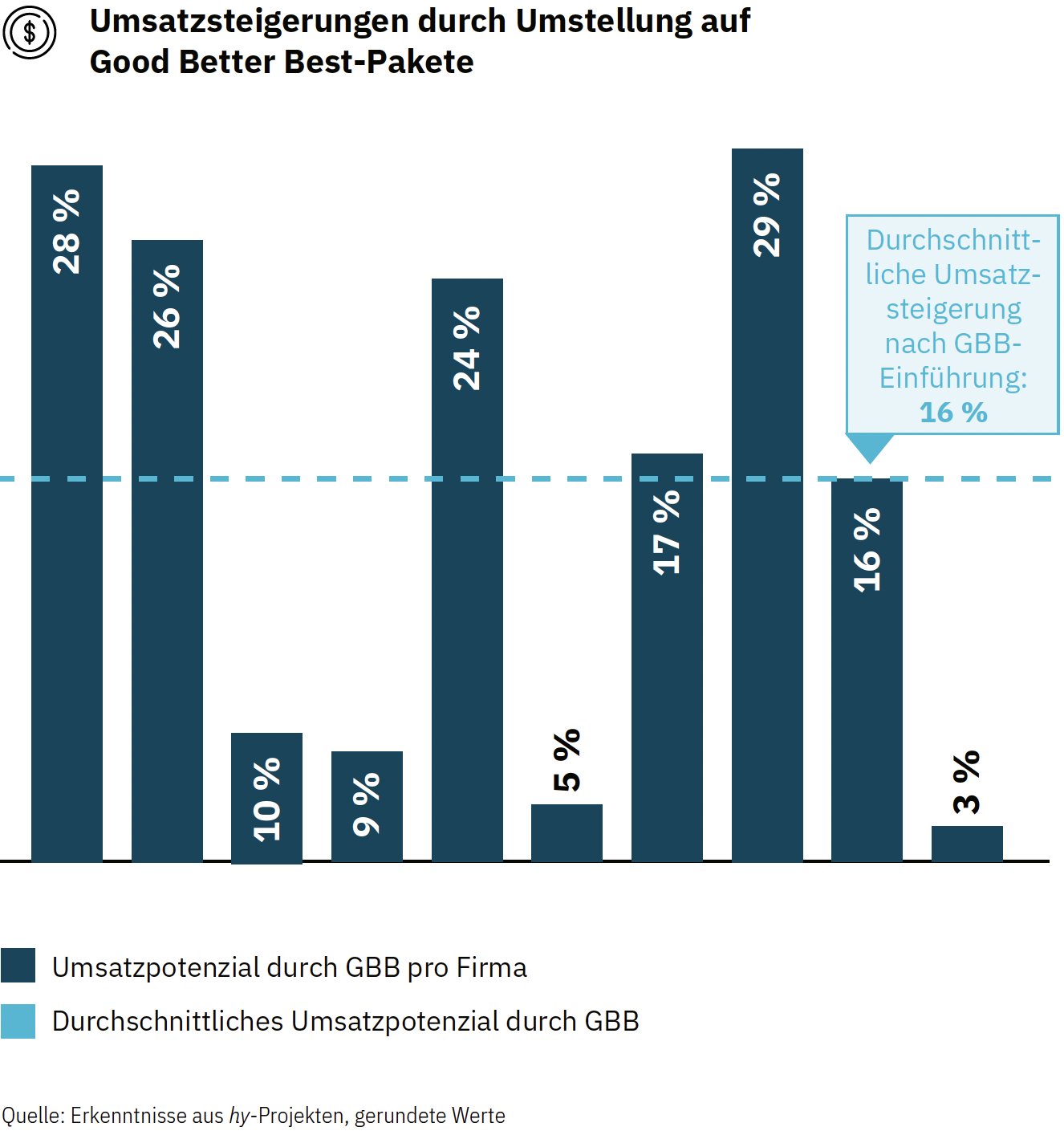

…aber auch aus finanzieller Sicht zeigt sich der Mehrwert: unsere Projekte belegen den deutlichen Umsatzhebel durch die Einführung von drei Paketen

Mehr Umsatz durch Umstellung auf Good-Better-Best (GBB)

Unsere Analyse zeigt: Unternehmen, die auf klar strukturierte Good-Better-Best-Modelle umstellen, steigern ihren Umsatz signifikant – im Schnitt um 17 %, in Einzelfällen sogar um fast 30 %. Der Grund: GBB-Pakete schaffen Orientierung. Sie helfen Kunden, den Wert höherpreisiger Optionen besser einzuordnen und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit, dass nicht das günstigste, sondern das passendste Paket gewählt wird. Die Umstellung erfordert keine neuen Produkte – nur eine kluge Verpackung bestehender Leistungen mit klarer Differenzierung.

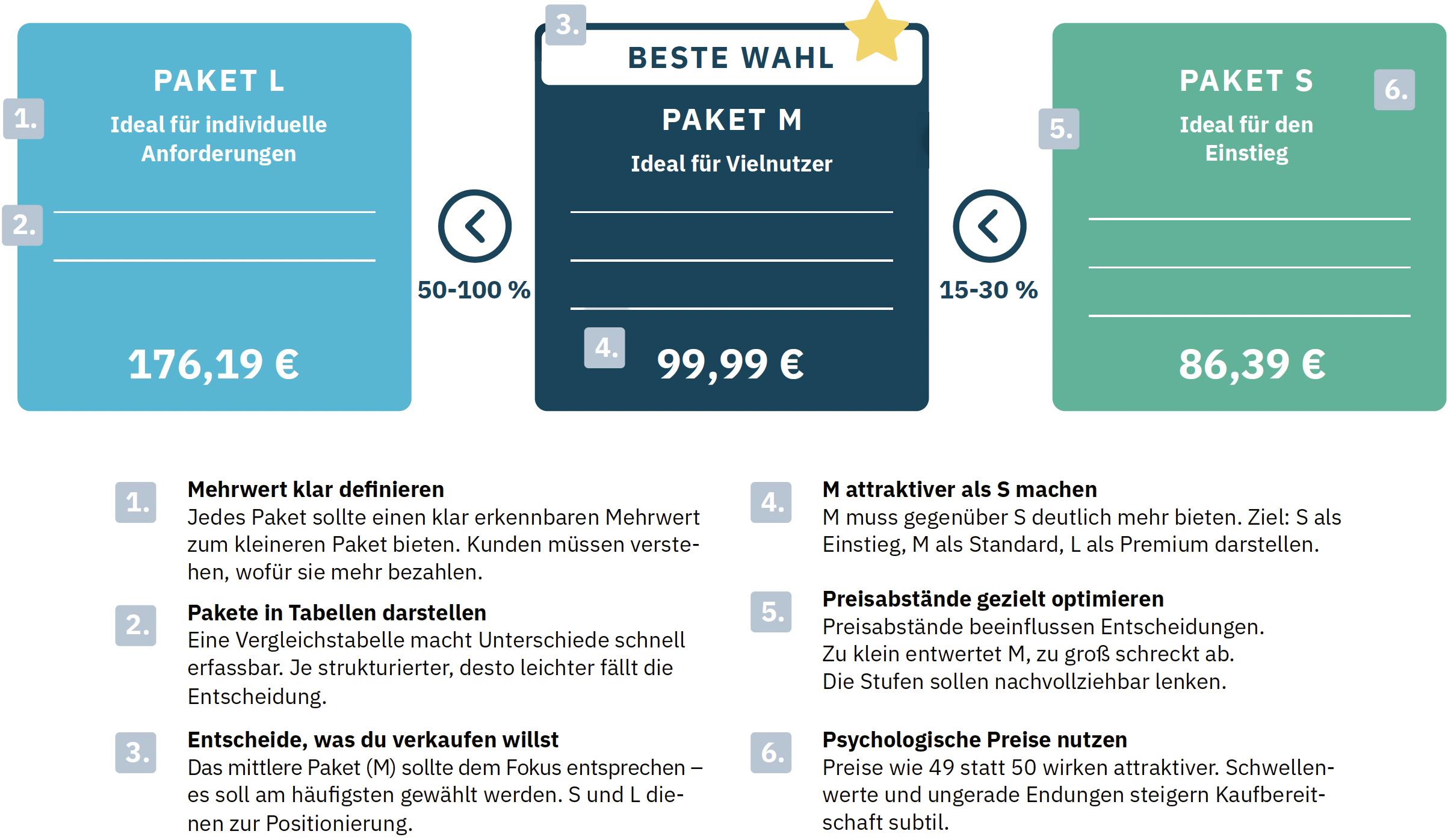

Damit das Good-Better-Best Modell funktioniert, muss auch das Produktdesign darauf ausgelegt sein.

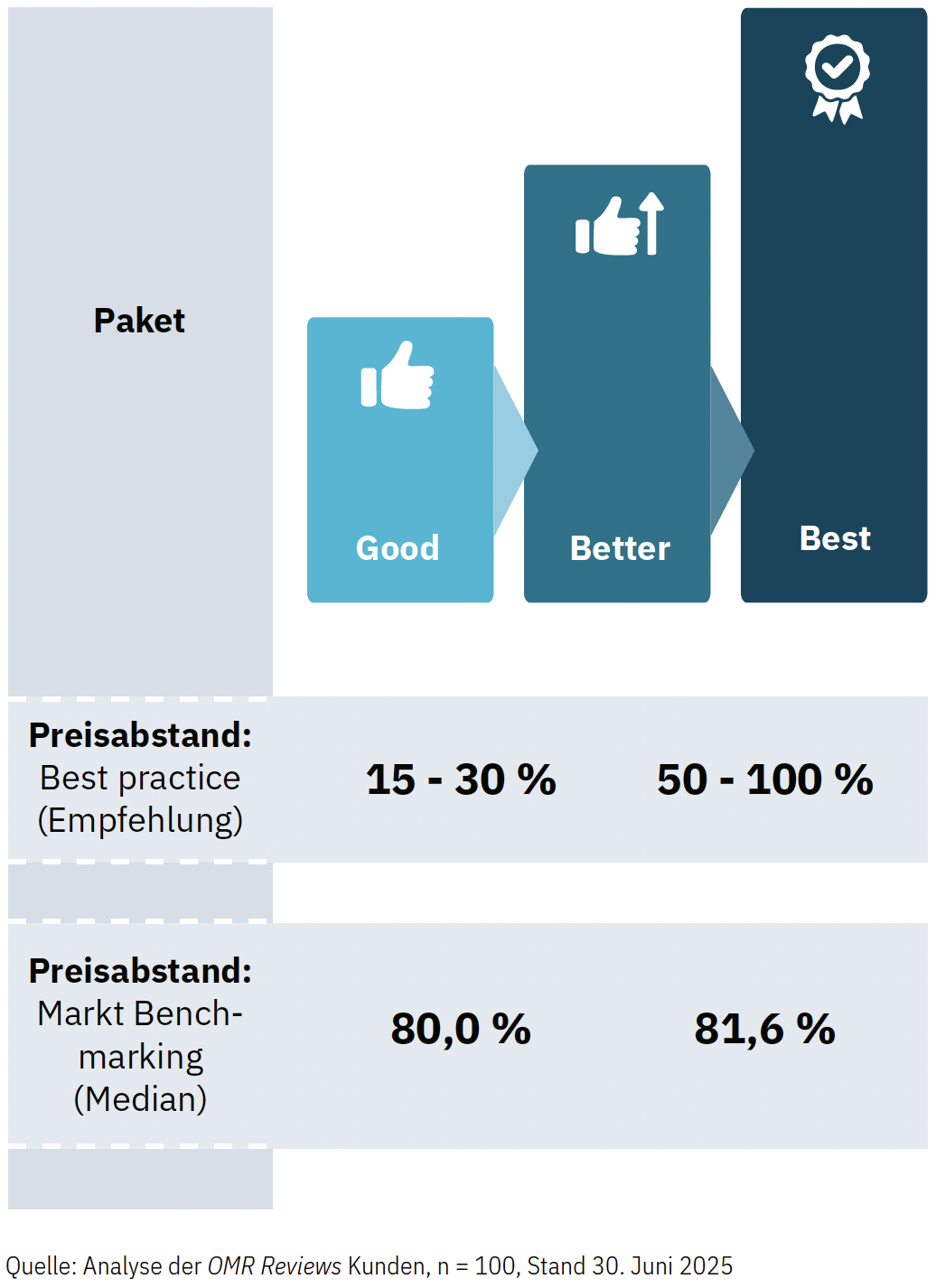

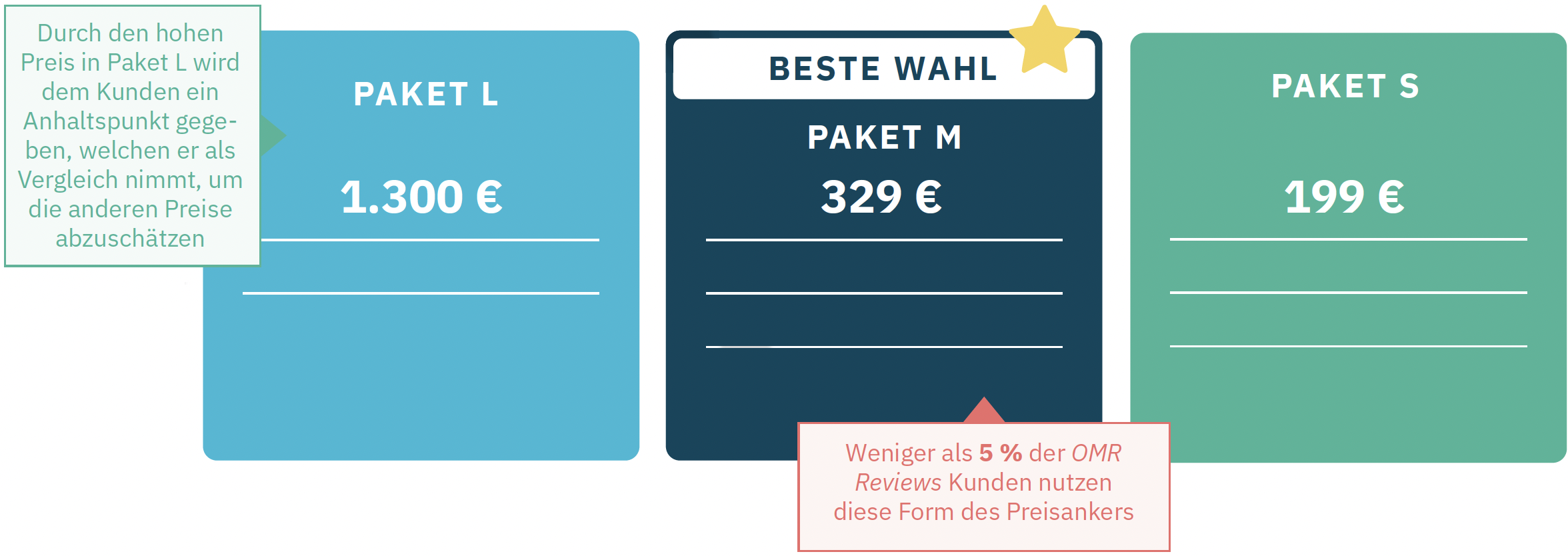

Der optimale Preisabstand sollte etwa 15 % zwischen „Good” und „Better” und 50 % zu „Best” sein.

Eine klare Preisstruktur ist für SaaS-Anbieter entscheidend, um Conversions und Upgrades zu steigern. Oft sind die Abstände zwischen den Paketen zu groß und erschweren die Kundenentscheidung.

Der Preissprung zwischen dem Einstiegs- und mittleren Paket sollte gering gehalten werden (ideal: 15-30 %). Der Sprung zum Premium-Paket kann größer sein (50-100 %). Diese Strategie, bei der das mittlere Paket den höchsten Wert bietet, führt zu besserer Zahlungsbereitschaft und höheren Conversion-Raten.

Eine logische Preisstaffelung verbessert die Steuerbarkeit und schafft Vertrauen.

Die KI-Integration in der Produktlandschaft von SaaS-Unternehmen liegt bei ca. 40%, für interne Prozesse liegt sie bereits bei 70 %

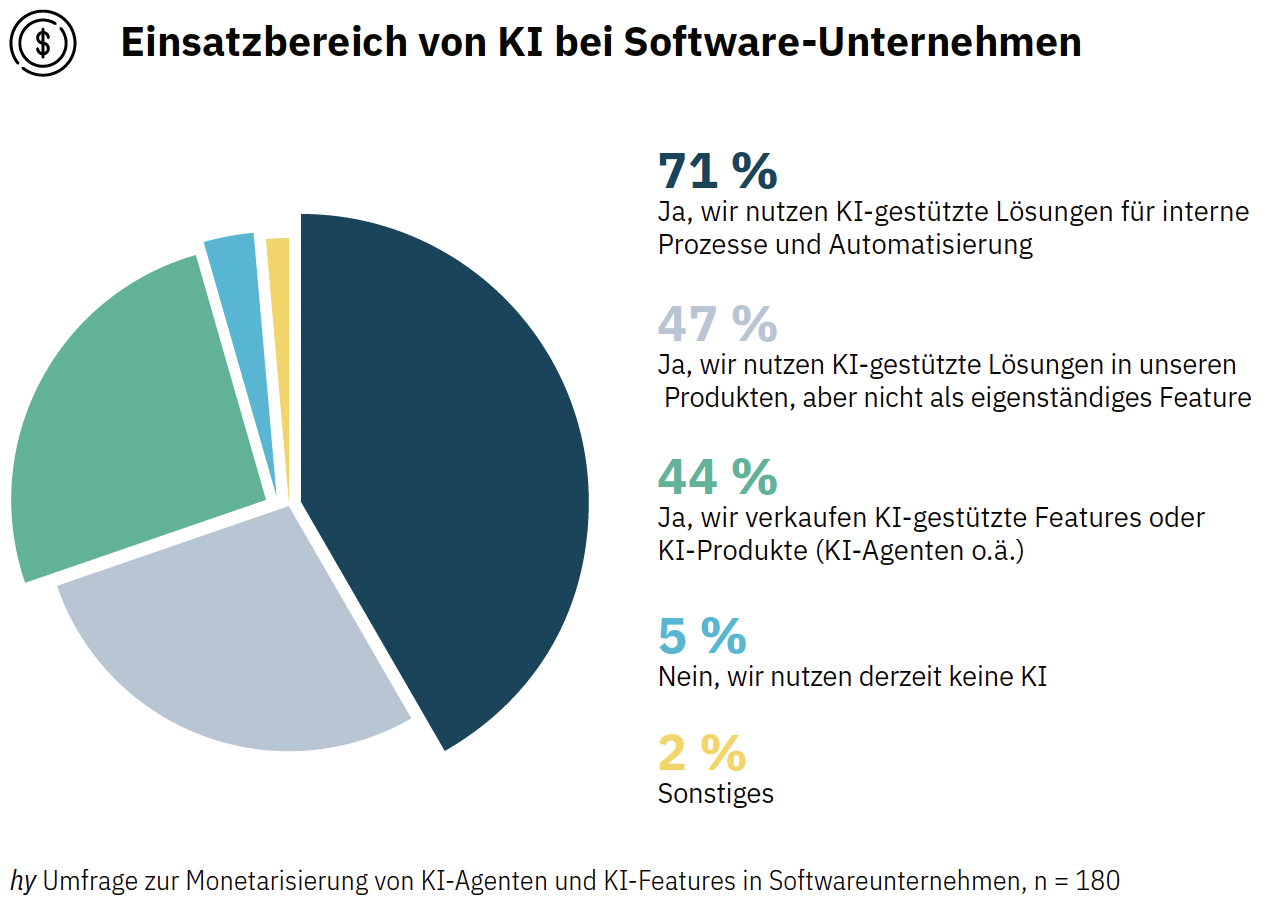

Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, dass der Einsatz von KI in Unternehmen inzwischen weit verbreitet ist. Mit 71 % nutzt die Mehrheit KI-gestützte Lösungen vor allem zur Automatisierung interner Prozesse. Dieser Fokus auf Effizienz und operative Optimierung verdeutlicht, dass KI vor allem dort eingesetzt wird, wo klare Skaleneffekte erzielt werden können. Gleichzeitig geben 47 % der Befragten an, KI in ihren Produkten zu verwenden – jedoch nicht als eigenständiges Feature. Das spricht dafür, dass KI zwar zunehmend in bestehende Angebote integriert wird, aber häufig noch im Hintergrund bleibt und nicht als differenzierendes Merkmal vermarktet wird.

44 % der Unternehmen bieten bereits KI-gestützte Features oder eigenständige KI-Produkte an, was den Trend zur aktiven Produktisierung von KI unterstreicht. Diese Unternehmen positionieren sich deutlich innovativer und setzen KI gezielt zur Erweiterung ihres Leistungsangebots ein.

Das zeigt, dass KI nicht mehr als Option, sondern als Standardinstrument gesehen wird, sowohl intern als auch im Marktauftritt. Unternehmen setzen KI inzwischen auf mehreren Ebenen ein, von interner Effizienzsteigerung bis hin zur aktiven Differenzierung im Produkt.

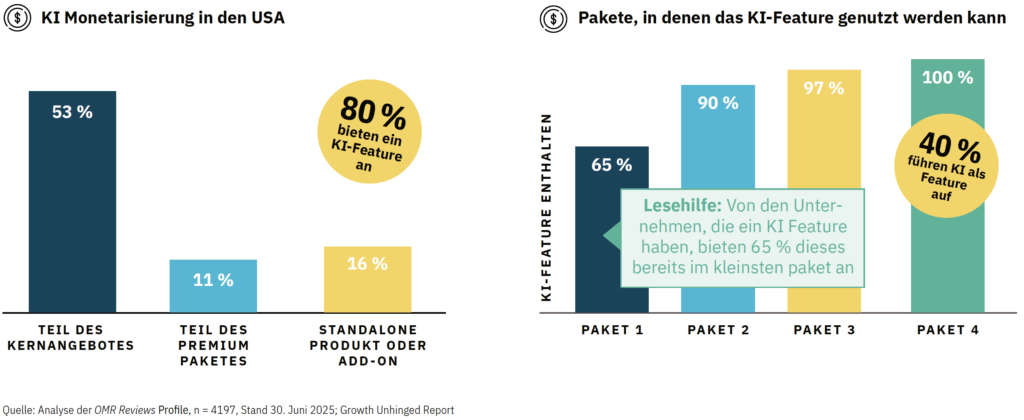

Wir sehen sowohl in den USA, als auch in Deutschland, dass KI-Features heutzutage als Commodity im Kernangebot gesehen

In den USA bieten nur noch 20 % der SaaS-Unternehmen keine KI-Features an. Über die Hälfte aller Anbieter integrieren KI-Funktionen bereits in der Standard-Version ihres Produkts. Ein ähnliches Bild zeigt sich zunehmend auch in Deutschland: Zwar führen erst 40 % der Firmen überhaupt ein KI-Angebot auf, doch bei diesen ist die Marktdynamik vergleichbar. 65 % stellen das KI-Feature bereits im günstigsten Paket bereit und spätestens ab dem 2. Paket wird es bei 90 % der Anbieter nutzbar. Das signalisiert: Wer KI anbietet, macht sie schnell zum Bestandteil des Kerngeschäfts, mit klaren Implikationen für Differenzierung und Monetarisierung. Wer ein KI-Feature hat, nutzt dieses als Aushängeschild und will auch, dass es verwendet wird.

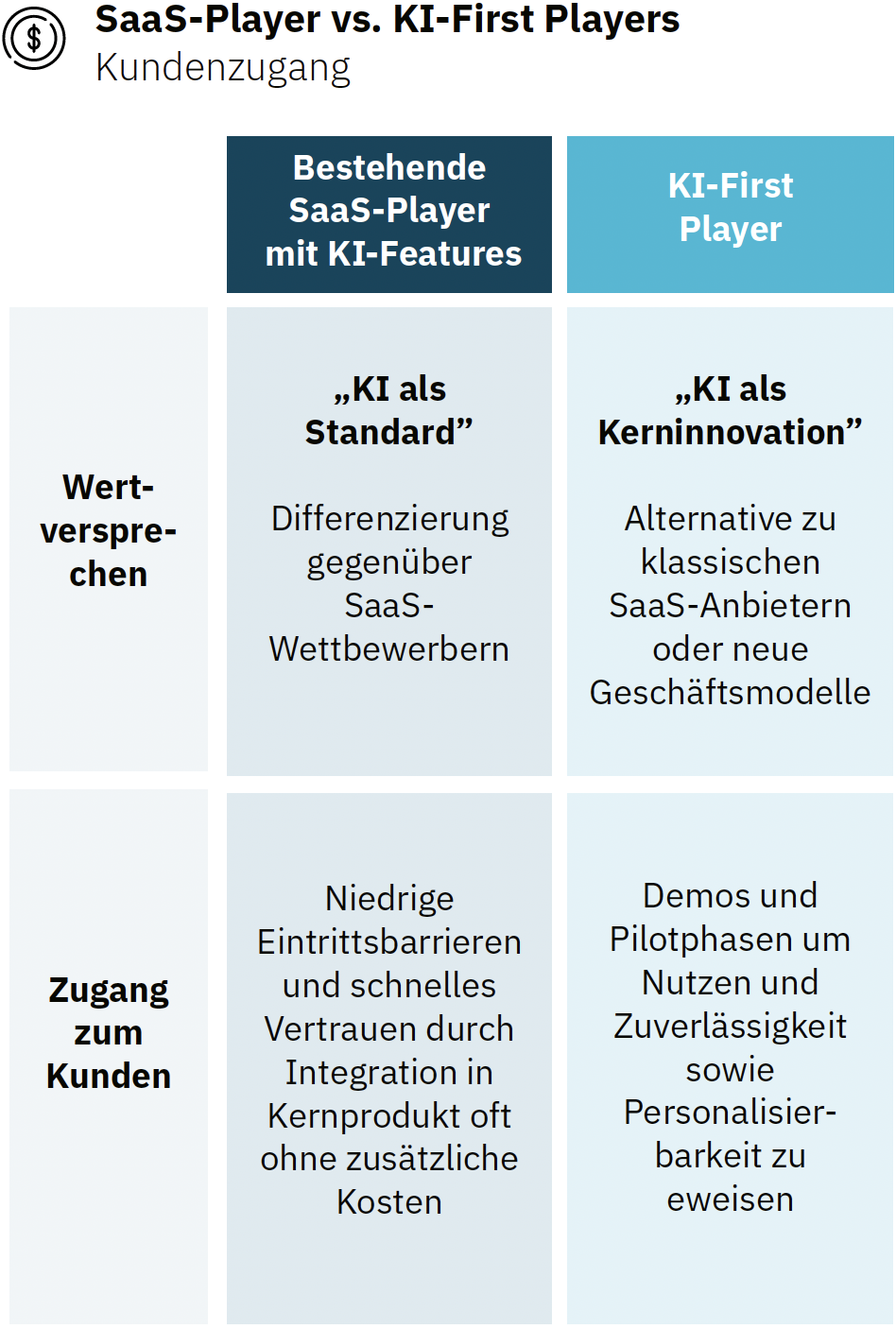

Während SaaS-Player ihre KI-Features in bestehende Pakete integrieren, müssen neue KI-Player ihren Mehrwert erst beweisen

Viele SaaS-Firmen integrieren ihren neuen KI-Funktionalitäten direkt in das Basispaket. Für das Neukundengeschäft bedeutet das: Statt AI-Features separat zu monetarisieren, wird KI als „Wow-Faktor“ genutzt, um den ersten Vertragsabschluss zu sichern. Die Monetarisierung verschiebt sich dann auf Upgrades, Nutzungsvolumen oder AI-spezifische Premium-Credits – sobald Kunden im Alltag erlebt haben, wie stark der Mehrwert tatsächlich ist. Damit wird klar: SaaS-Firmen nutzen ihre Marktstellung und bestehende Kundenbasis, um AI als Teil ihres Basispakets zum Wachstumstreiber zu machen. Nicht die Zusatzgebühr, sondern die erhöhte Conversion und Kundenbindung stehen im Vordergrund.

Wettbewerbsvorteile erzielen jene Unternehmen, die ihre Software KI-fähig machen und APIs für externe KI-Agenten zugänglich machen

Der konkrete Kundennutzen und die Zahlungsbereitschaft für KI-Produkte sind in der Praxis noch unklar. SaaS-CXOs reagieren darauf aktuell zurückhaltend und integrieren KI-Features oft kostenlos in Basisangebote.

Gleichzeitig experimentieren Investoren und KI-native Firmen intensiv, um Marktverständnis, Nutzungsmodelle und Zahlungsbereitschaft besser zu erfassen.

Trotz unsicherer Zukunft zeichnen sich klare Szenarien ab – von tief integrierter KI bis hin zur vollständigen Disruption. Statt KI-Agenten als Bedrohung zu sehen, sollten SaaS-Anbieter sie als Bestandteil ihrer Plattformen begreifen.

Der Wettbewerbsvorteil liegt bei jenen, die KI-Funktionen nativ einbinden und Schnittstellen für externe Agenten schaffen. Besonders in spezialisierten SaaS-Märkten wird Agentic AI zunehmend zum wertschöpfenden Zusatzservice.

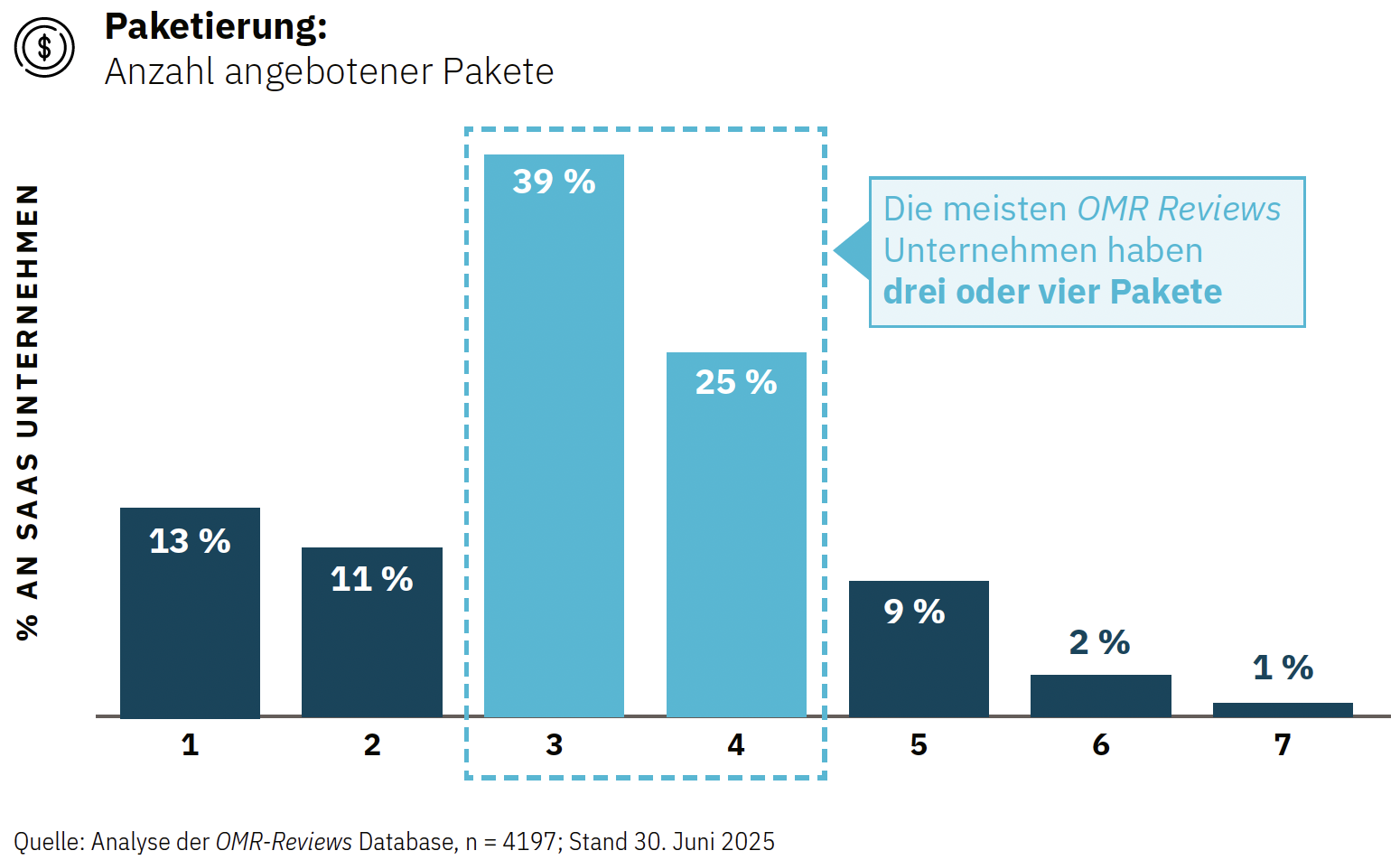

Top 5 Insights zu Paketierung

Preispunkte

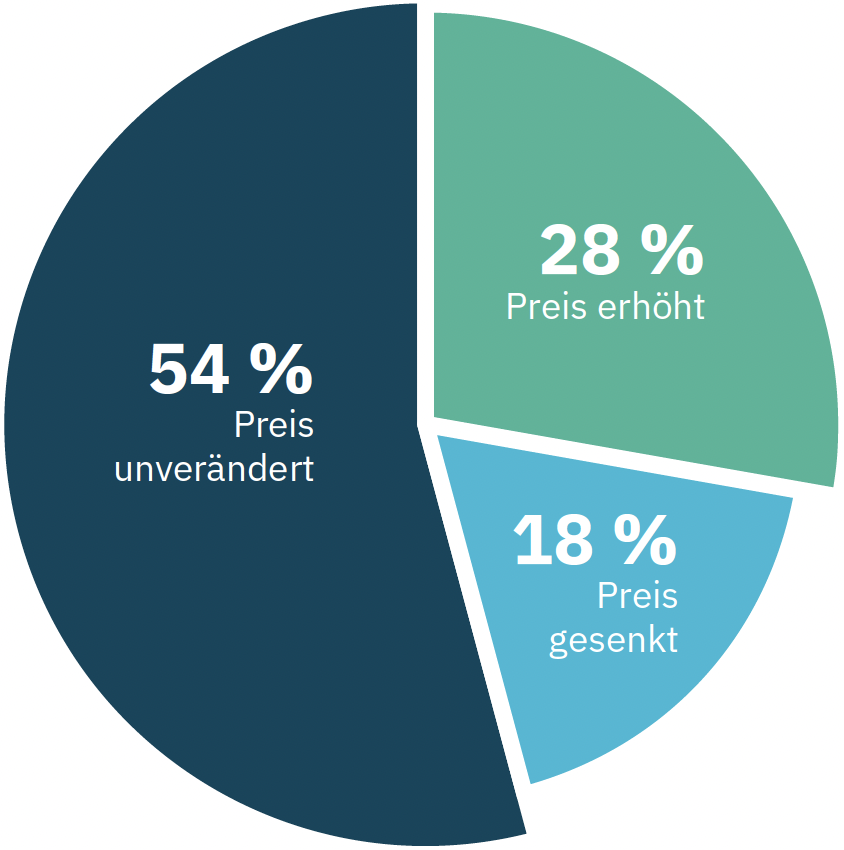

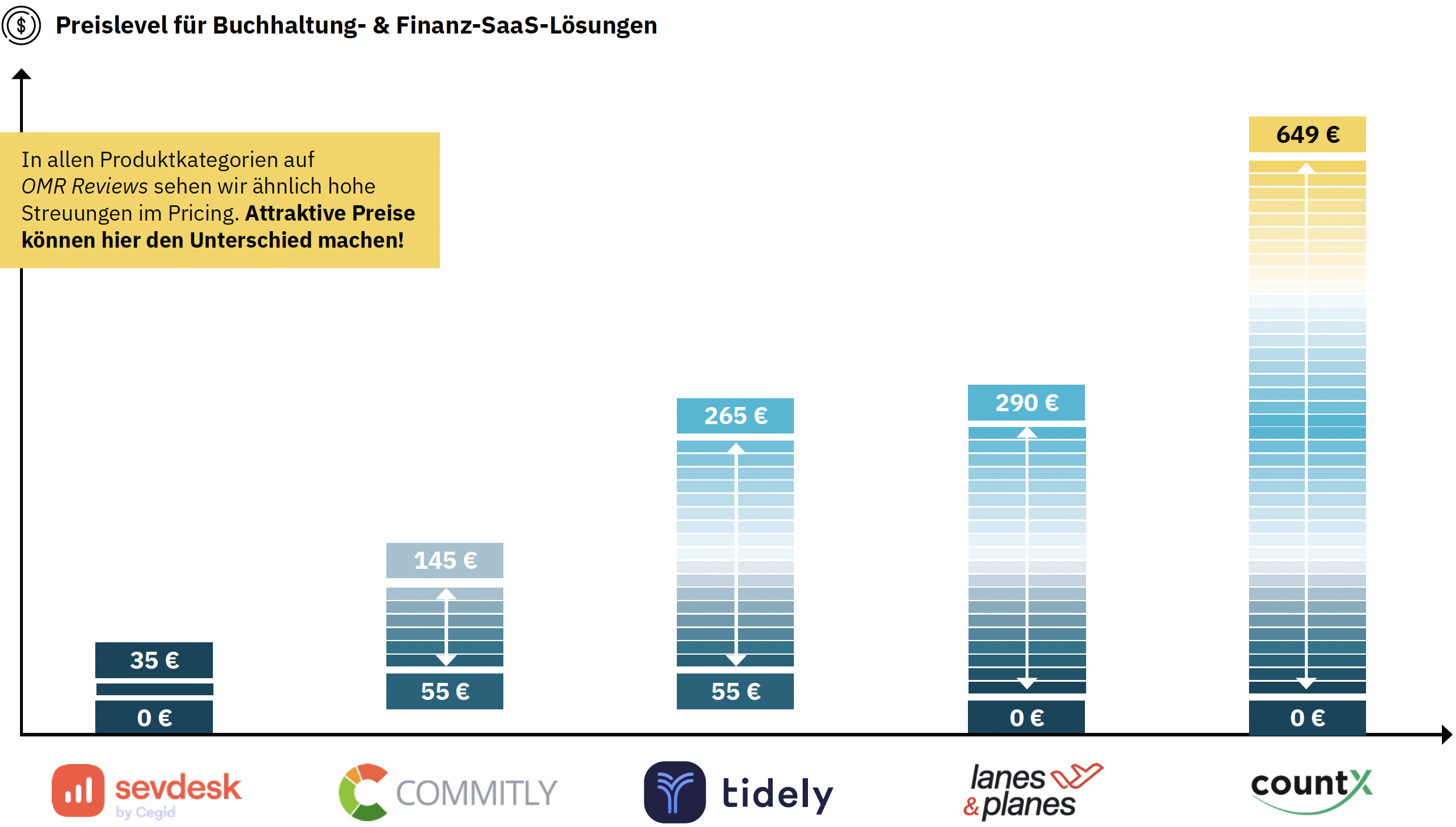

Die meisten SaaS-Firmen passen ihre Abo-Preise regelmäßig an. Alleine im letzten Jahr haben ca. 50 % der analysierten Unternehmen ihre Preispunkte verändert.

Mit dem Wandel von Lizenz- zu Subscriptionsmodellen hat sich nicht nur die Zahlungslogik verändert, sondern vor allem die Gestaltung der Preispunkte. Während im Lizenzgeschäft einmalige Kaufpreise über Jahre unverändert blieben, ermöglichen Abos eine deutlich höhere Dynamik auf Ebene der Preislevels.

Heute können Anbieter ihre Preise mit vergleichsweise geringem Aufwand anpassen. Gründe dafür sind vielfältig:

- Neue Features: Wenn Funktionen hinzukommen, lässt sich das Preislevel einer Stufe erhöhen oder ein zusätzliches Paket einführen.

- Inflation und steigende Betriebskosten: Preislevels werden schrittweise nach oben gezogen, ohne dass der gesamte Verkaufsprozess neu gestartet werden muss.

- Wettbewerbsdynamik: Anbieter reagieren flexibel auf Preiserhöhungen im Markt, indem sie ihre eigenen Stufen angleichen.

Im Lizenzmodell war das unmöglich: Kunden kauften einmalig, Updates oder neue Versionen waren entweder kostenlos inkludiert oder mussten in Form einer komplett neuen Produktgeneration verkauft werden. Ein aktives Management von Preislevels im Bestand gab es faktisch nicht.

Heute gilt das Gegenteil: Subscription-Modelle erlauben, bestehende Kunden in höhere Preisstufen zu überführen oder die Basispreise periodisch zu justieren. Damit wird Pricing zu einem strategischen Hebel, um Umsatzwachstum zu sichern und Margen stabil zu halten – ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber der alten Lizenzwelt.

Quelle: Analyse von 100 OMR-Reviews-Kunden, n = 100, Stand 30. Juni 2025

Daraus resultiert, dass SaaS-Preislevel sehr individuell sind und selbst innerhalb gleicher Branchen stark variieren

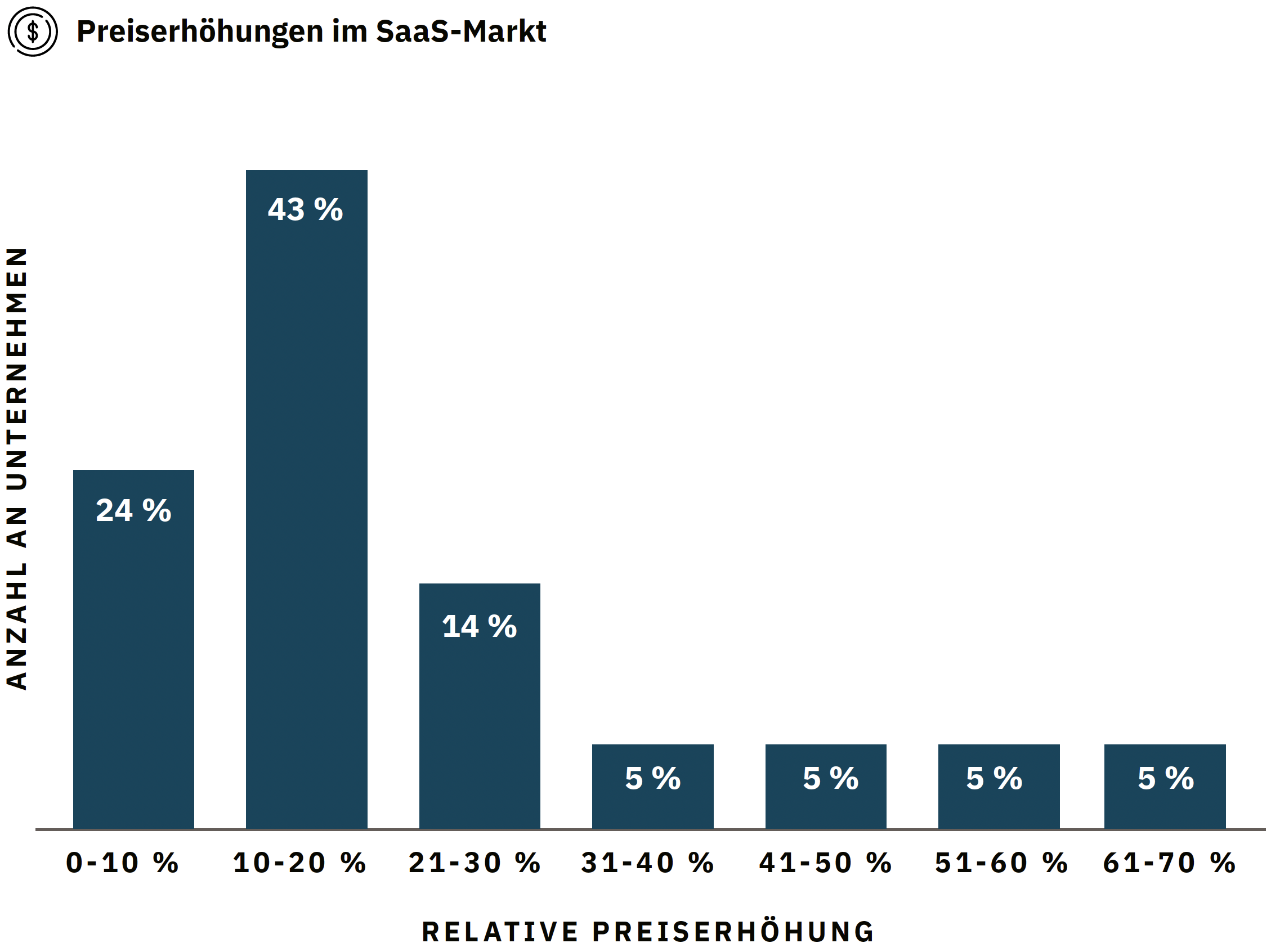

Im vergangenen Jahr haben Unternehmen mit 3 oder 4 Paketen den Preis ihres günstigsten Angebots um 10 % erhöht

Preiserhöhungen zwischen 0–20 % dominieren: Mehr als zwei Drittel der Unternehmen (67 %) liegen in diesem Bereich. Das signalisiert, dass diese Anpassungen marktüblich und am einfachsten zu kommunizieren sind.

Deutliche Anpassungen sind seltener: Nur 20 % überschreiten eine Preiserhöhung von 30 %. Hier spielen oft klare Produktverbesserungen, gestiegene Kosten oder eine starke Markenposition eine Rolle.

Ausreißer nach oben: Rund 15 % der Unternehmen haben Preissprünge von über 30 % umgesetzt. Dies ist eher die Ausnahme und funktioniert wahrscheinlich vor allem in Fällen mit hohem Kundennutzen, geringer Preissensitivität oder starkem Lock-in-Effekt.

Quelle: Analyse der OMR Reviews Kunden, n = 100, Stand 30. Juni 2025

Wir sehen auch, dass günstigere Pakete hinzugefügt werden, um Einstiegsbarrieren zu reduzieren

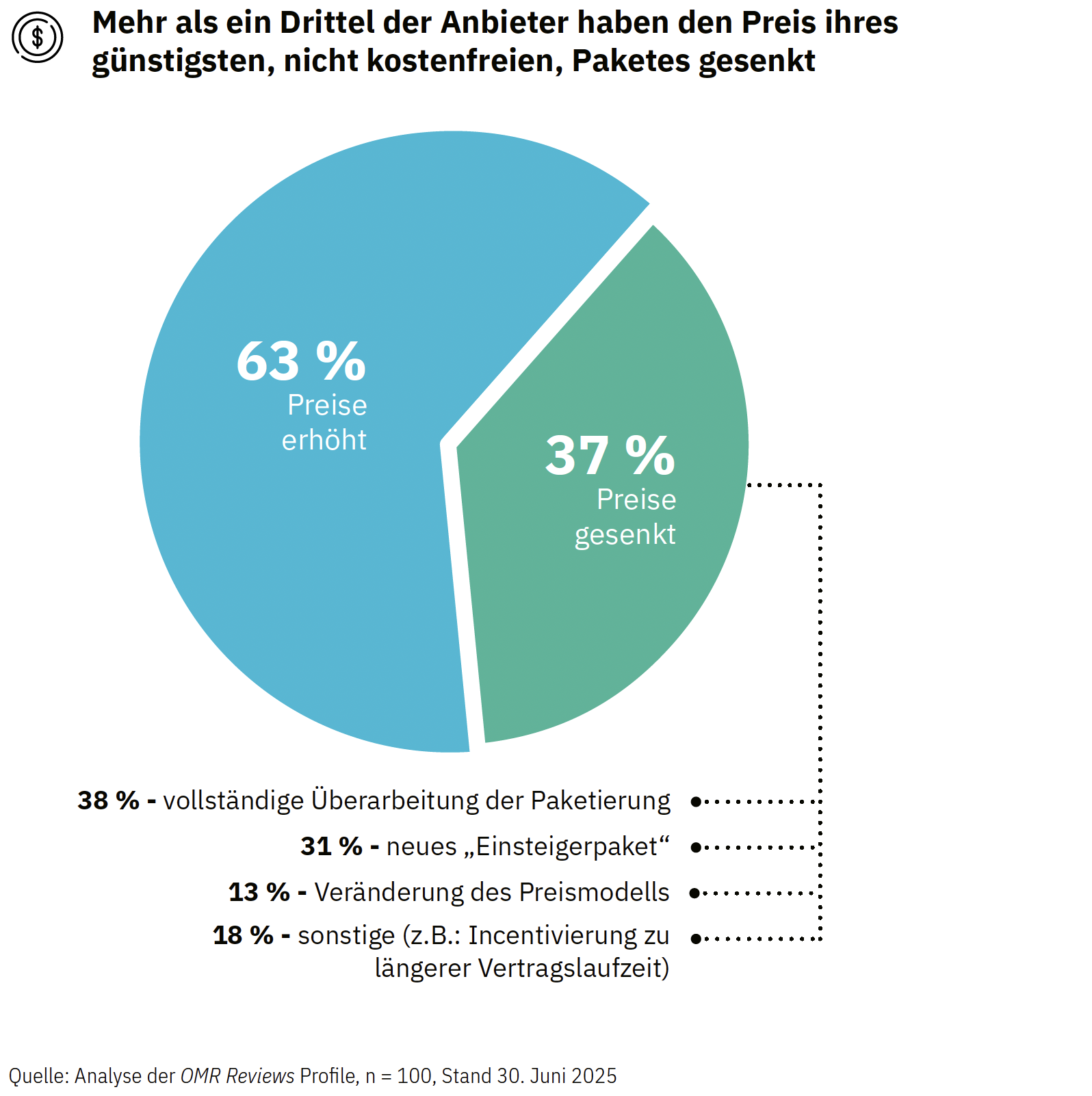

Der Großteil der Preisänderungen (ca. 60 %) entfällt erwartungsgemäß auf Preiserhöhungen. Demnach entfallen 37 % der Preisveränderungen auf günstigere Einstiegspreise.

Ein günstigeres Einstiegspaket mit limitiertem Funktionsumfang reduziert die Zugangshürde für neue Kunden deutlich. So entsteht ein leichterer Einstieg in das Produktangebot, was langfristig die Kundenbindung fördert.

Auch eine kostenfreie Basisversion kann ein wirkungsvoller Hebel zur Nutzergewinnung sein. Durch gezielte Upselling-Strategien oder das anschließende Auslaufen zeitlich befristeter, kostenloser Testphasen lässt sich dieses Potenzial effektiv monetarisieren.

Alleine im letzten Jahr haben 10 % der untersuchten

Firmen eine Gratis-Version ihres Produktes

ins Portfolio aufgenommen.

Die Kommunikation von Preispunkten hat auch eine psychologische Komponente und birgt Potenzial, wenn sie richtig umgesetzt wird

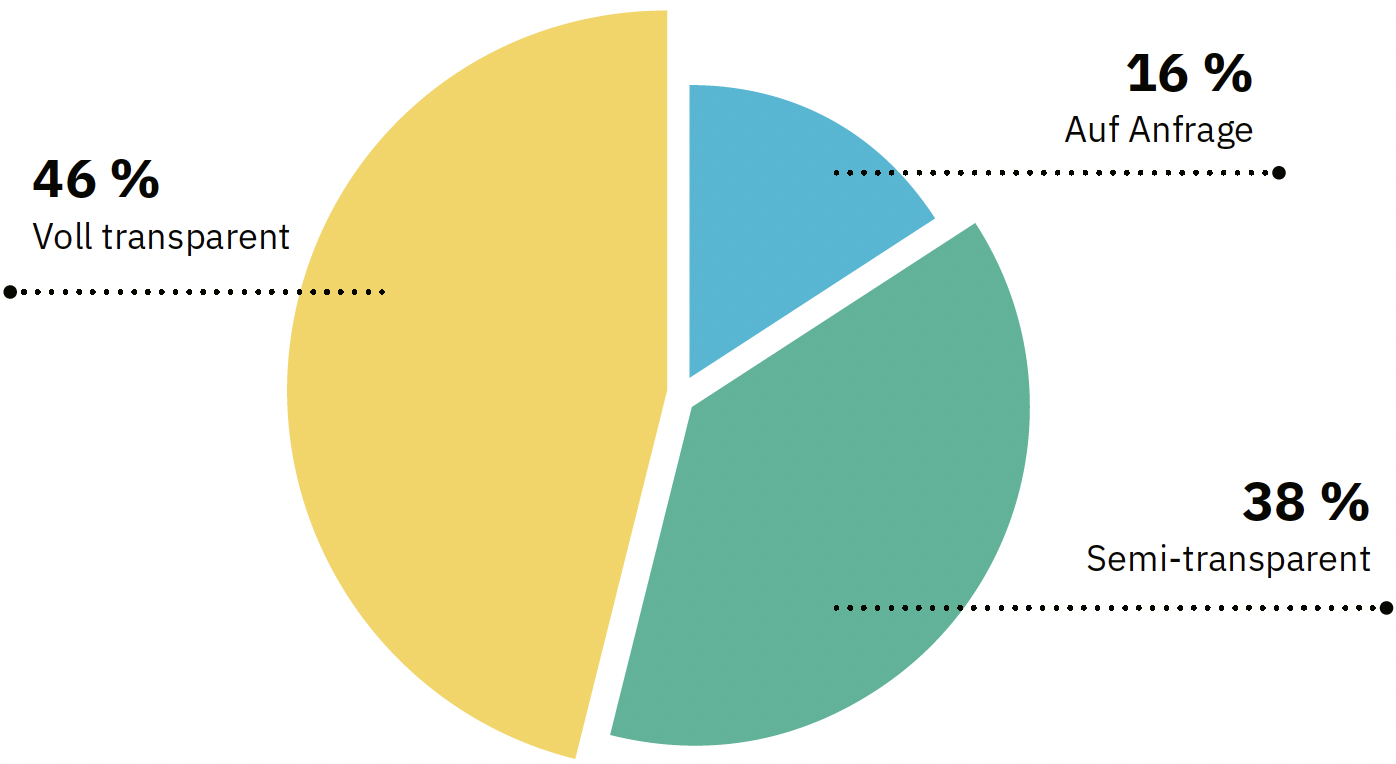

Wann ist Preistransparenz sinnvoll?

Preistransparenz ist sinnvoll, wenn das Angebot klar definiert und standardisiert ist. Kaufentscheidungen werden beschleunigt, weil Interessenten Wert und Kosten sofort vergleichen können. Zugleich macht sie den Wettbewerbsvorteil sichtbar und stärkt das Vertrauen von Self-Service-Kunden, die ohne Vertriebsgespräch abschließen möchten.

Wann sollten Preise lieber „On Request“ sein?

On Request empfiehlt sich bei komplexen und individuellen Vorhaben, bei denen Volumen und spezifische Anforderungen großen Einfluss auf den Preis haben. Durch Preisintransparenz kann strategische Flexibilität bewahrt und ein Einstieg in ein persönliches Vertriebsgespräch geschaffen werden.

Das Gleiche gilt für Preisanker und Preisrundungen. Kleine Änderungen können einen Unterschied im Verkaufsprozess darstellen

PREISANKER

Wie funktioniert Anchoring?

Beim Preisanker wird ein bewusst hoher Preis platziert, zum Beispiel durch ein teures Paket oder ein Zusatzprodukt. Dieser Preis dient als gedanklicher Referenzpunkt. Kunden orientieren sich daran unbewusst, wenn sie andere Optionen bewerten. Selbst ein eigentlich hoher Preis wirkt dadurch im Vergleich günstiger. Das steigert die Zahlungsbereitschaft, ohne dass Rabatte oder echte Preisänderungen nötig sind.

PREISRUNDUNGEN

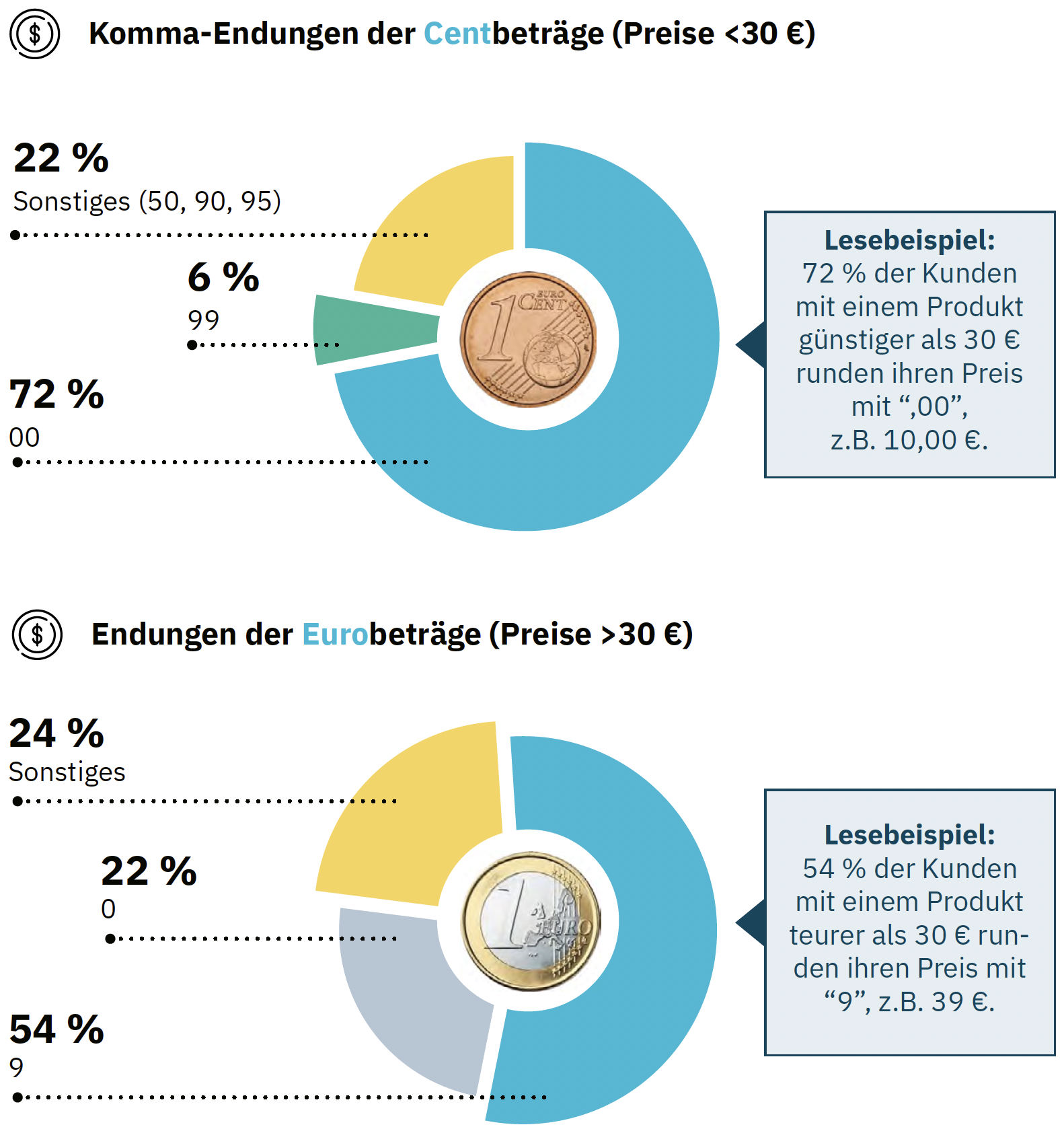

Wie sind Preise richtig gerundet?

Preisrundungen beeinflussen die Preiswahrnehmung subtil, aber wirkungsvoll. Glatt gerundete Preise (z. B. 100 €) wirken hochwertig, professionell und vertrauenswürdig – besonders bei Premium-Produkten oder im B2B-Umfeld. Ungerade Preise (z. B. 99,90 €) signalisieren dagegen ein gutes Angebot und können bei preissensiblen Zielgruppen verkaufsfördernd wirken. Je nach Positionierung und Zielgruppe sollte die Rundung gezielt eingesetzt werden, sie beeinflusst das Kaufverhalten stärker, als viele denken.

Für Preise unter 30 Euro empfiehlt sich vor allem der Einsatz glatter Eurobeträge. Sie wirken übersichtlich, erleichtern schnelle Kaufentscheidungen und erzeugen das Gefühl von Fairness. Ab 30 Euro zeigt sich, dass Endungen mit der Zahl 9 besonders wirksam sind. Sie nutzen den Schwellenpreis–Effekt, sollten aber im Wettbewerb mit runden Endungen wie 0 oder 5 getestet werden, da diese stärker Premium-Charakter ausstrahlen können. Grundsätzlich sollten Preisvarianten immer über A/B-Tests geprüft werden, um Effekte auf Conversion, Marge und Rückgaben zuverlässig zu messen.

Welchen Einfluss hat die KI-Transformation auf Preispunkte im Software bereich?

In der Vergangenheit waren die Preisniveaus für Software, insbesondere für SaaS-Produkte, oft hoch. Unternehmen konnten Premiumpreise verlangen, weil ihre Lösungen komplexe Probleme lösten und einen hohen Mehrwert schufen. Lock-ins sind hoch und Kunden kommen oftmals nur mit hohen Wechselkosten aus ihren SaaS-Verträgen heraus.

Der rasante Aufstieg von KI-Produkten, insbesondere eigenständigen Agenten, die über APIs direkt auf Unternehmensdaten oder öffentlich verfügbare Informationen zugreifen, verändert diesen Markt grundlegend. Diese Lösungen umgehen klassische UI-Workflows, automatisieren repetitive Aufgaben und machen zentrale Funktionen vieler SaaS-Tools mit deutlich weniger Aufwand zugänglich. Für Kunden ergibt sich daraus eine neue Vergleichsbasis: Was früher ein Feature eines SaaS-Produkts war, kann heute ein eigenständiger KI-Agent für einen Bruchteil des Preises leisten.

Das erzeugt Druck – auf Produkt, Positionierung und Pricing.

Wir sehen: Die Mehrheit der SaaS-Firmen passt ihre Preise regelmäßig um gut 10 % an – oft deutlich über der Inflationsrate. Ob dieser Spielraum in einem KI-getriebenen Wettbewerbsumfeld erhalten bleibt, ist ungewiss.

Viele der von uns befragten SaaS-Expert:innen bestätigen, dass KI-Features derzeit eher ins bestehende Kernangebot integriert werden, statt separat monetarisiert zu werden. Unsere Hypothese: Anbieter wollen ihr bewährtes Preismodell zunächst nicht grundlegend ändern, sondern KI nutzen, um bekannte Preispunkte zu legitimieren und die nächste „gelernt akzeptierte“ Preiserhöhung zu rechtfertigen.

Langfristig wird dieser Ansatz aber nicht ausreichen. Mit der zunehmenden Reife und Differenzierung von KI-Funktionalitäten wird sich auch die Erwartungshaltung der Kunden ändern und damit das Preisgefüge ganzer Märkte verschieben.

Top 5 Insights zu Preispunkten

Neukundenmodelle

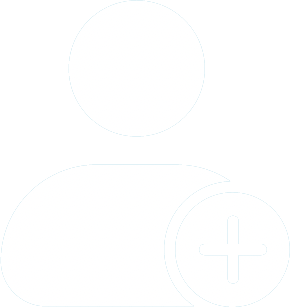

Free Trial, Freemium und Reverse Trials ebnen den Weg für Neukunden in eine Bezahlversion

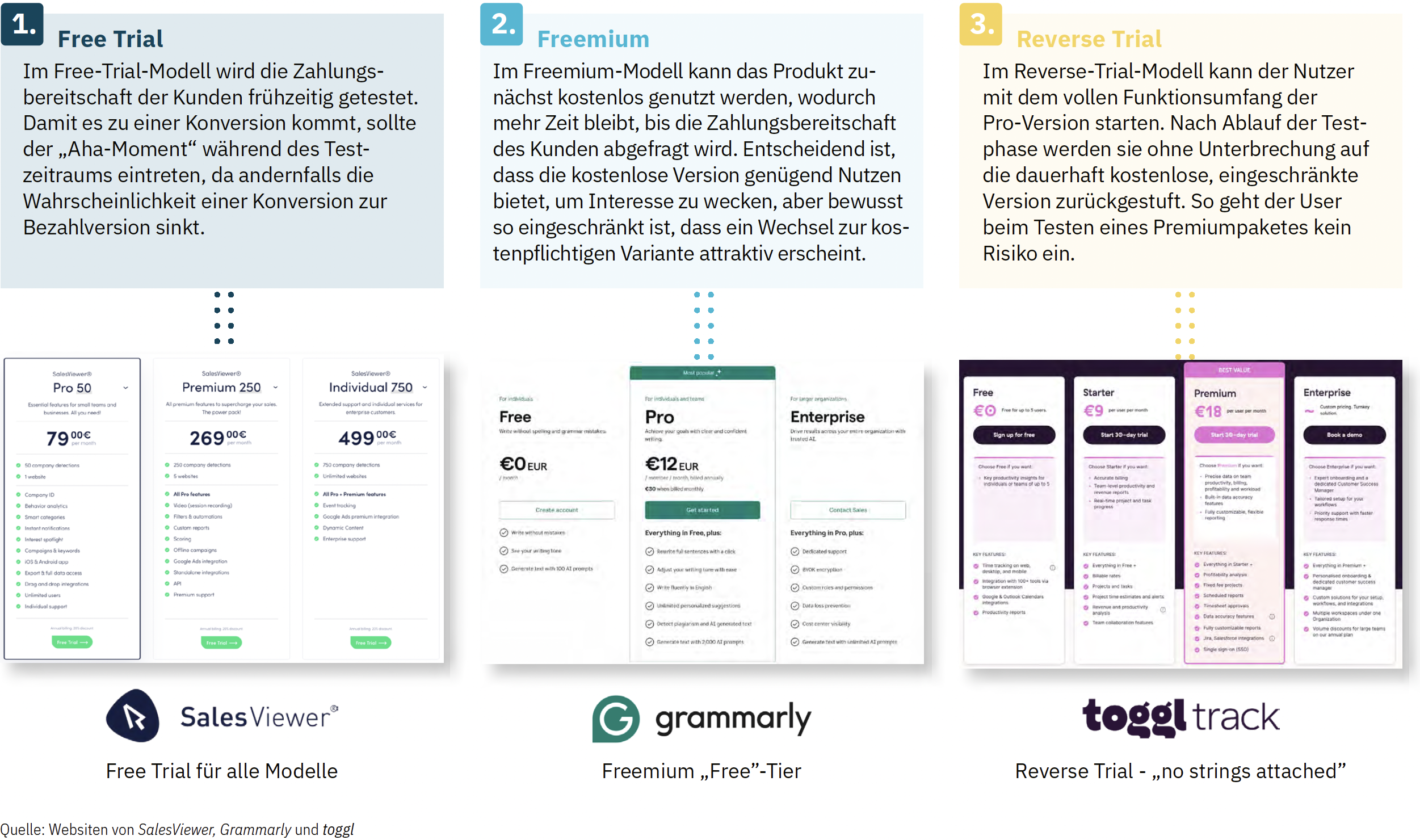

Unternehmen bieten hauptsächlich Free Trials oder Freemium an. Reverse Trials werden kaum verwendet, obwohl sie ein wertvolles Tool in der Neukundengewinnung darstellen

Die gängigste Form des Einstiegsangebots im SaaS ist der kostenlose Testzeitraum (Free Trial). Auch Freemium-Modelle sind weit verbreitet, ebenso wie die Kombination beider Modelle, die sich als beliebtes Instrument zur Neukundenakquise etabliert hat.

Es gibt jedoch viele SaaS-Unternehmen, die bewusst auf ein Einstiegsangebot verzichten. Dafür gibt es mehrere Gründe:

- Bei Lösungen mit hohem Integrationsaufwand oder erklärungsbedürftigem Nutzen bildet ein Free Trial den Wert nicht realistisch ab

- Der Verzicht auf kostenlose Einstiegsangebote signalisiert Exklusivität und Qualität und stützt eine Premium-Preisstrategie

- Ohne Free Trial werden „Touristen“ vermieden, wodurch sich die Pipeline stärker auf kaufbereite Kundschaft konzentriert

Let’s break it down: Wann ist welches Neukunden-Modell sinnvoll?

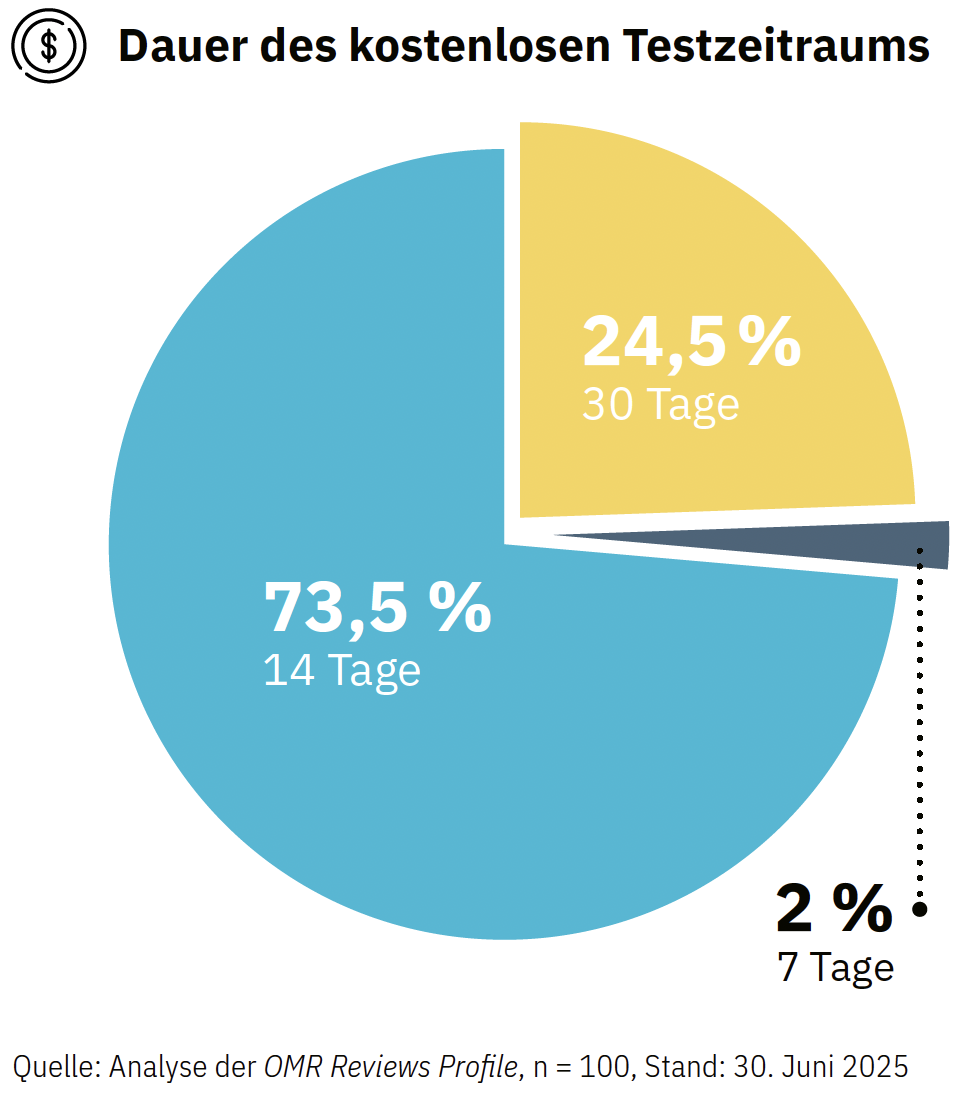

Free Trials sind typischerweise 14 oder 30 Tage lang und Freemium Modelle

Im SaaS-Bereich gehört die kostenlose Testphase zum Standard im Neukundengeschäft. Unsere Analyse zeigt dabei ein klares Muster bei der Dauer: Am häufigsten werden 14 Tage angeboten, in einigen Fällen auch 30 Tage, während nur sehr wenige Anbieter auf eine kurze 7-Tage-Testphase setzen.

Die Logik dahinter ist eindeutig:

- 14 Tage gelten als optimaler Kompromiss zwischen schneller Conversion und ausreichend Zeit, um erste Mehrwerte zu erkennen

- 30 Tage kommen vor allem dort zum Einsatz, wo die Integration komplexer ist oder Vertrauen aufgebaut werden muss

- 7 Tage sind selten, da Kunden in so kurzer Zeit kaum den vollen Nutzen erfassen können, sinnvoll eher bei sehr selbsterklärenden Produkten

Damit zeigt sich: Der Markt hat sich klar auf 14 Tage als dominanten Standard eingependelt. Längere Trials sind eher für erklärungsbedürftige Lösungen geeignet, während kurze Testzeiträume nur in Nischenmodellen funktionieren.

Der Wandel durch Agentic AI von generischen Software-Lösungen zu mehr personalisierten Tech Stacks verändert auch, wie

Kunden gewonnen werden

SaaS-Unternehmen setzen auf klassische Freemium-Modelle oder kostenlose Testphasen, um neue Nutzer zu gewinnen. Besonders Free Trials sind ein zentraler Hebel, da sich Produkte standardisiert testen lassen.

Mit KI verschiebt sich dieses Muster. Gerade bei hochpersonalisierten, komplexen oder kundenspezifischen Use Cases greifen diese Modelle nur bedingt. Unsere Experteninterviews zeigen: Vertrauen und Verlässlichkeit sind entscheidend, wenn es um neue, stark innovative AI-Produkte geht. Hier reicht ein kurzer Testzugang nicht aus, um Mehrwert und Stabilität zu beweisen.

Stattdessen rücken Produktdemos und Pilotphasen in den Vordergrund. Unternehmen können so in realitätsnahen Szenarien testen, wie sich ein AI-System in ihre Prozesse integriert und welchen konkreten Nutzen es schafft. Der Einstieg wird dadurch weniger oberflächlich, sondern fokussierter auf echte Anwendungsfälle.

Der Markt bewegt sich damit weg vom reinen Freemium-Gedanken hin zu Modellen, die auf Vertrauen, Proof-of-Concepts und Co-Creation basieren. Besonders AI-Native Firmen setzen auf Pilotprojekte, um Kunden frühzeitig einzubinden und die Basis für langfristige Partnerschaften zu legen.

Top 5 Insights zu Neukundenmodellen

So what?

Bevor ich meine abschließenden Gedanken mit Dir teile, zunächst: Danke! Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, unseren ersten SaaS & KI Pricing Report bis zum Ende zu lesen. Offenbar ist Dein Interesse am Thema ähnlich groß wie das unseres Teams. Ja, wir nutzen alle täglich KI-Tools. Sie vereinfachen Prozesse, sparen Zeit und, so munkelt man, waren auch bei der Erstellung dieses Reports nicht ganz unbeteiligt.

Als Pricing-Berater beschäftigt uns vor allem eine Frage: Wie lässt sich KI, ob eingebettet in SaaS-Produkte oder als eigenständige Agenten, so monetarisieren, dass ihr realer Mehrwert auch im Pricing abgebildet wird? Die Antwort ist selten einfach. Ein dominantes Modell hat sich noch nicht etabliert. Abo? Transaktional? Outcome-based? Die Landschaft ist im Wandel, und genau deshalb braucht es fundierte Orientierung.

Ich hoffe, dieser Report hat Dir genau das geliefert: Inspiration, Best Practices und Denkanstöße.

Zum Schluss ein großes Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben: unser Team bei hy, unsere Freunde bei OMR Reviews und die vielen Gründer und CXOs, die offen über ihre Erfahrungen gesprochen haben.

Wenn Du das Gefühl hast, dass Dein Pricing (noch) nicht ganz da ist, wo es sein sollte: Melde Dich gern via pricing@hy.co oder direkt auf LinkedIn

Herzliche Grüße,

Dr. Sebastian Voigt

Partner & Geschäftsführer, hy.

Unser Fokus liegt auf dem Pricing für

Software- und Tech-Unternehmen.

Dürfen wir uns vorstellen: OMR Reviews, die führende Software-Informations-Plattform in DACH

OMR Reviews ist die führende Plattform für Software-Bewertungen und -Informationen im deutschsprachigen Raum. Als Teil des bekannten OMR-Universums – bekannt unter anderem durch das OMR Festival in Hamburg mit bis zu 70.000 Besuchenden oder den OMR Podcast als größten Wirtschaftspodcast in DACH – bringen wir Software-Suchende und -Anbieter zusammen.

Unsere Mission ist es, mehr Transparenz im Softwaremarkt zu schaffen. Das erreichen wir durch detaillierte Informationen zu über 10.000 Software-Produkten, wie Feature- und Preisübersichten und über 70.000 authentischen, verifizierten Nutzer-Bewertungen. Diese Erfahrungsberichte von Business-Nutzern sind das Herzstück unserer Plattform, denn echter User-Generated-Content schafft Transparenz und dient als entscheidende Orientierungshilfe für Unternehmen, die auf der Suche nach der passenden Software-Lösung sind.

Für Software-Anbietende ist OMR Reviews der effektivste Weg, um Vertrauen und Sichtbarkeit bei ihrer Zielgruppe aufzubauen. Unsere Leistungsversprechen:

Reach: Durch erstklassigen Content und Top-Platzierungen in Suchmaschinen erreichen wir Software-Entscheider in jeder Phase ihrer Buying Journey. Unsere zahlreichen Expertenbeiträge, Software-Kategorien und -Profile, sowie tausende Software-Bewertungen sichern zudem eine hohe Sichtbarkeit in AI-Search-Modellen wie Google AIO, ChatGPT oder Perplexity. Nutze die enorme Reichweite der Marke OMR, um deine Sichtbarkeit gezielt zu steigern.

Trust: Mit verifizierten Nutzerbewertungen und den OMR Reviews Auszeichnungen baust du Vertrauen bei deiner Zielgruppe auf. Diese Social-Proof-Elemente sind ein starker Hebel, um die Conversion-Rate deiner Marketing- und Vertriebsaktivitäten nachweislich zu erhöhen.

Performance: Wir liefern dir wertvolle Buying-Intent-Daten und qualifizierte Leads. Erkenne, welche Unternehmen aktiv nach Lösungen in deiner Kategorie suchen, und tritt über unsere Lead-Formate direkt mit kaufbereiten potenziellen Kund*innen in Kontakt

Mit uns sicherst du dir die entscheidende Präsenz in jeder Phase des Entscheidungsprozesses und begleitest deine zukünftigen Kunden nahtlos auf ihrer gesamten Customer Journey. Kurz gesagt: OMR Reviews ist nicht nur ein digitales Verzeichnis von B2B-Software, sondern dein strategischer Partner, um Reichweite und Aufmerksamkeit zu steigern, Vertrauen aufzubauen und dein Wachstum im DACH-Markt zu beschleunigen.

Feedback? Fragen?

Diskussionsbedarf oder Ideen?

Frank Gehrig

Mariella Knospe

Charlotte Pohlmann

Anne Ringbeck

Christoph Röttgen

Dr. Sebastian Voigt

Wir freuen uns ‑ Let’s talk!

sebastian.voigt@hy.co

+49 151 4404 7650

Limitations

Der vorliegende Report bietet einen Einblick ins SaaS & AI Pricing. Die erhobenen Daten stellen lediglich einen Ausschnitt dar und decken nicht die gesamte Bandbreite der Perspektiven und Themen, die für dieses Feld relevant sind, ab. Die in diesem Bericht dargestellten Informationen basieren auf einer Interpretation geführter Interviews mit Fachexperten, welche für diesen Report in gekürzter Version dargestellt wurde. Es ist zudem anzumerken, dass zwischen dem Unternehmen hy und einigen der befragten Unternehmen professionelle Beziehungen bestehen.

Veröffentlichung: September 2025

Verantwortlich für die Inhalte dieses Reports:

hy – the Axel Springer Consulting Group

Vertreten durch Sebastian Herzog und Dr. Sebastian Voigt (jeweils Geschäftsführer/Co-CEO)

Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin

Editorial Design & Layout: Deborah Amanor • deborah.amanor@gmail.com

Webdesign • Julius Schuler